পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, কর্ণফুলী শত শত নদীবিধৌত উর্বর এক ভাটিঅঞ্চল, পলি ও পল্লী এবং পল্লীজনের চিরায়ত নীড়ের নিরাপদ এক ঠিকানা, সবুজাব মায়ায় আবৃত এক বদ্বীপ, আবহমানকালের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও বৈচিত্রময় সংস্কৃতির এক গৌরবজ্জ্বল জনপদ “বঙ্গ”। একদা সম্পদশালী ভুখন্ড- “বঙ্গ” যুগে যুগে ভিনদেশী আক্রমণ, আগ্রাসন ও রোষের শিকার হয়েছে। নানাভাবে তার ভাবগত ঐতিহ্য ও বস্তুগত সম্পদকে করা হয়েছে হরণ-লুন্ঠন-দমন। বিভিন্ন সময়ে নানান আঘাতে-আগ্রাসনে তার ভৌগলিক মানচিত্রও হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। পৌণপুনিক ভৌগলিক হ্রাস-বৃদ্ধির ঐতিহাসিক নানান সমীকরণের সাথে সাথে তাই তার ইতিহাস ক্রমেই হয়ে উঠেছে উপনিবেশিক আগ্রাসন-নিষ্পেষণ-বঞ্চনা-উপেক্ষা আর শোষণে যুগে যুগে পিষ্ট হতে থাকা নিম্নবর্গের মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর লড়াই ও প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাস। এমনিভাবেই এতদঅঞ্চলের যুগ যুগ ধরে শোষিত, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাঙ্খায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এক বহুল কাঙ্খিত সার্বভৌমত্ব “বাংলাদেশ”।

হাজার বছরের আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে বাংলাদেশ আধুনিককালে অপার এক সম্ভাবনার রাষ্ট্র। ১৬ কোটি মানুষের ঠিকানা অপার সম্ভাবনার এই রাষ্ট্রে ঐতিহাসিককাল থেকেই পরম্পরা সহাবস্থান নিয়ে বিকশিত হতে চেয়েছে বহু ভাষা ও সংস্কৃতি। আধুনিক বিশ্বের অনেক জাতিরাষ্ট্রের মত নানান বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশকেও তাই অভিহিত করা যেতে পারে বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বর্ণিল বহুত্ববাদিতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত হিসেবে। এদেশে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতি ছাড়াও স্মরণাতীতকাল থেকে সাঁওতাল, মুন্ডা, হাজং, গারো, মণিপুরী, কোচ, ওঁরাও, মারমা, ত্রিপুরা, চাকমা, রাখাইন, খেয়াং, বম, পাংখোয়া, চাক, ম্রো প্রভৃতি ছোট ছোট জাতিসমূহ বসবাস করে আসছে। বিশেষত, দেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিককাল থেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্যমন্ডিত ছোট ছোট বিভিন্ন জাতির আবাসস্থল। এতদ অঞ্চলের ভৌগলিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও আবহমানকালের সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপট এবং বিকাশের গতি ও ইতিহাস বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের সামগ্রিক বিবর্তন ও বিকাশের ইতিহাস, গতি এবং বৈশিষ্ঠ্য থেকে বহুদিক দিয়েই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

ঐতিহাসিককাল থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে পাংখো, খুমী, লুসাই, ম্রো, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খেয়াং, চাক, ত্রিপুরা, চাকমা প্রভৃতি ছোট ছোট জাতিসমূহ যাদের রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা-ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকককাল থেকেই এই ১১টি ছোট ছোট জাতির আবাসস্থল। এছাড়াও ব্রিটিশআমল থেকে কিছু অহমিয়া বা আসাম, গুর্খা এবং সাঁওতাল বসতির সন্ধানও পাওয়া যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে। তাদরেকে হিসেবে ধরলে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪টি আদিবাসী জাতির বসবাস রয়েছে। বৈচিত্রময় ভাষা-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এসব জাতিসমূহের মধ্যে বলিষ্ঠ সামাজিক মূল্যবোধ এবং প্রথাভিত্তিক নিজস্ব আইন-কানুনও প্রচলিত রয়েছে।

ব্রিটিশের দীর্ঘদিনের শোষণ, পাকিস্তান সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ এবং বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন দিনের উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আকাঙ্খা নিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিনির্মাণ প্রকিয়ায় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষও সমান অধিকার ও সুযোগ লাভ করবে, তাদের আত্মমর্যাদা, আত্মপরিচয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে এমনটাই ছিল পার্বত্য জনপদের আপামর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের পক্ষে তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে সেখানকার একদল নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ৪ দফা সম্বলিত একটি রাজনৈতিক দাবী পেশ করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম স্পীকার মনোনীত হন শাহ আব্দুল হামিদ। গণপরিষদ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল ড: কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ই এপ্রিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর নিকট উপস্থাপিত ঐতিহাসিক ৪ দফা দাবীনামা পুনরায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রণীত এই কমিটির নিকট ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারকলিপি প্রদান করে নতুনভাবে পেশ করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এদেশের ইতিহাসে নেমে আসে ভয়াভহতম কালো রাত্রি। বাংলা, বাংলাভাষা, বাঙালি জাতি, বাংলাদেশ তথা এই ভূখন্ডের অপরাপর মেহনতি মানুষ ও নিম্নবর্গের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, চরম আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর ইতিহাসের জঘন্য ও নৃশংসশতম হত্যাকান্ড পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের বুকে নেমে আসা এই নিকষ কালোরাত্রির পরপরই বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দ্রুত পট-পরিবর্তন হতে থাকে। অন্যদিকে, পরিবর্তীত রাজনৈতিক পটভূমিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ের জনগণের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক উপায়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার পথও ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে আসার ফলশ্রুতিতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে একসময় বিদ্রোহ দানা বাধে। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সদ্য স্বাধীন দেশের আরেক অঞ্চলে অপ্রত্যাশিতভাবে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধু শহীদ হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন সময় এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব দৃশ্যমান হতে শুরু করে। রাষ্ট্রের সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিযাত্রা বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের শেকড়মূল অনেক গভীরে যেয়ে প্রবেশ করতে থাকে। বারবার ক্ষমতার অদল-বদল এবং শাসনক্ষমতায় সামরিক হস্তক্ষেপ দেশের ভবিষ্যতকে এক গভীর অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত করে এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা ক্রমশ ভুলুন্ঠিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় পুরো দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা পার্বত্য চট্টগ্রামকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বঙ্গবন্ধু শহীদ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ সরকারের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে রীতিমতো সামরিক দমনমূলক নীতি গ্রহণ এবং প্রয়োগ শুরু হয়। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষও অধিকতর সংগঠিত হয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে থাকে।

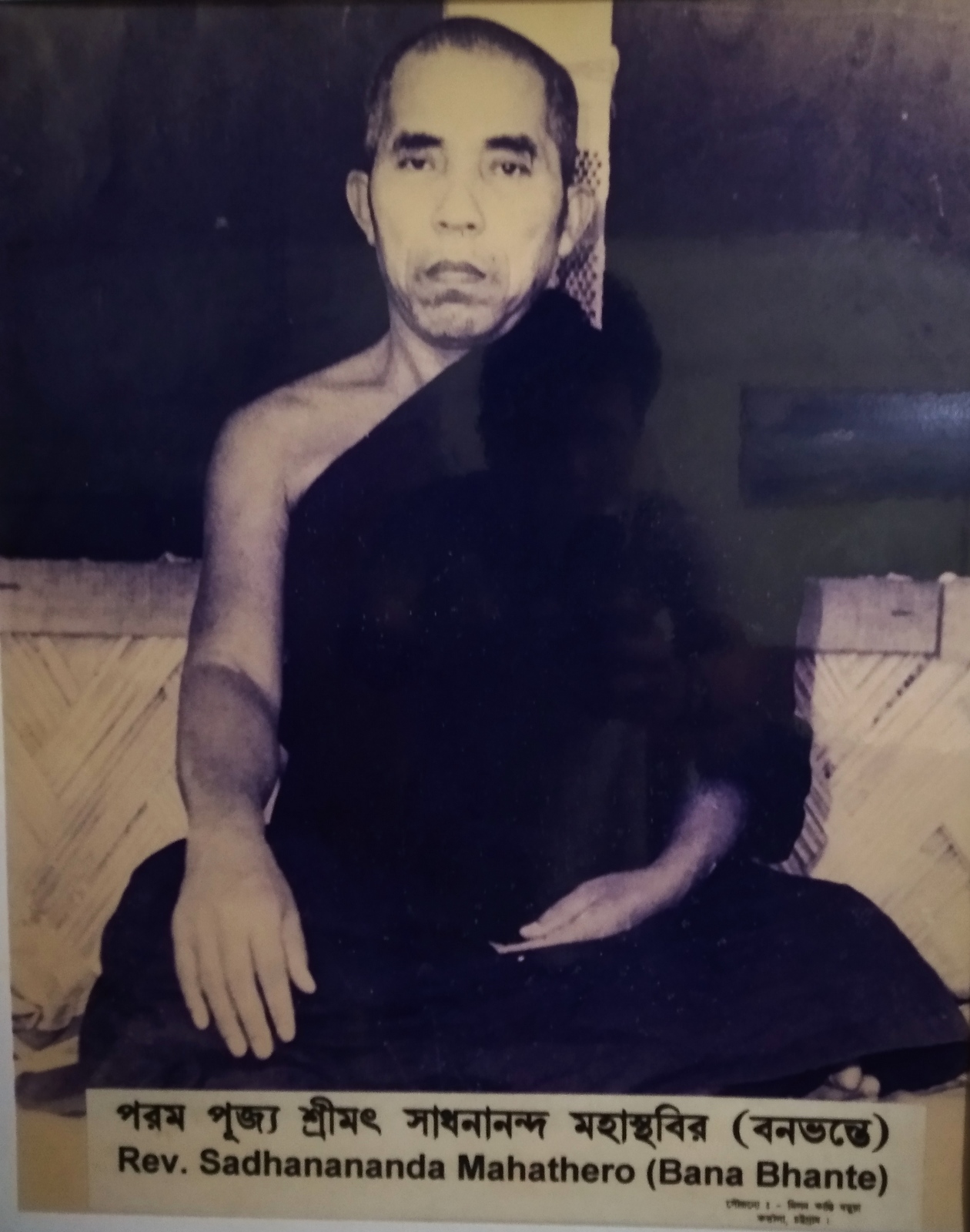

১৯৯৬ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানকল্পে দৃশ্যমান অগ্রগতি পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। নেত্রীর দূরদর্শী পদক্ষেপ, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দৃঢ় মনোভাব, আদিবাসীদের প্রতি আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছা পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অচলায়তন ভাঙার ক্ষেত্রে এক সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে একটি যোগাযোগ কমিটি গঠন করা হয়। সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগাযোগ এবং গঠনমূলক আলোচনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপকসংখ্যক পাহাড়ি জনগণ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী । পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে এবং পরবর্তীতেও সেখানকার ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষ আপামর মানুষের নিকট অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জাগরণের অগ্রদূত প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে) মহোদয়ের ব্যাপক প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

১৯৯৬ সালে বহুজন পূজ্য এই বৌদ্ধ পন্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নেত্রীর এই উদার মানসিকতা সেসময় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের মনে এক বিরাট রেখাপাত করে এবং চলমান শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মাত্রা যোগ করে। পূজ্য ভান্তে মহোদয় নেত্রী-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন- “ বহুজনের হিতের জন্য জ্ঞান, বুদ্ধি এবং কৌশলের সহিত রাষ্ট্র পরিচালনা করতে”। এখানে উল্লেখ্য যে, এই বৌদ্ধ পন্ডিতের সাথে বিভিন্নসময়ে বিভিন্নদেশের রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রদূত, সেনাপ্রধান, উচ্চপর্যায়ের কূটনীতিকবৃন্দ এবং দেশের সরকারপ্রধানগণ, বিরোধীদলের নেতাগণ, উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, সেনাকর্মকর্তারা সাক্ষাৎ নিতে আসতেন। (তথ্য- মহতো মহান, বনভান্তের ১ম পরিনির্বাণবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, বনভান্তে প্রকাশনী, রাজবনবিহার, রাঙ্গামাটি, ২০১৩)

অবশেষে দীর্ঘ দুইযুগের অধিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যকার ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে পাহাড়ের মানুষ আস্থায় নিয়েছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা, সংহতি ও উন্নয়ন, সর্বোপরি আপামর দেশবাসীর কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন জরুরী হয়ে পড়েছিল।

এমনিতর এক যুগসন্ধিক্ষণের বাস্তবতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সাহস ও দৃঢ়তার সহিত এগিয়ে এসে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপনীত হয়। এতে করে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ নতুন করে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারায় ফিরে আসে এবং এতদঅঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তবশর্তাবলী ও সুযোগ তৈরী হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দাবীসমূহ তথা পাহাড়ের আপামর মানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে এতদিনকার চলমান সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান ঘটে এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এবিষয় মোটাদাগে স্পষ্ট হয় যে, পাহাড়ের আপামর মানুষ বঙ্গবন্ধুর উপর অগাধ আস্থা এবং বিশ্বাস রেখেছিল এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুকন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপরও পরম বিশ্বাস, আস্থা এবং ভালোবাসার প্রমাণ তারা বারবার দিয়েছে।

দৃশ্যত পাহাড়ের মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামীলীগ কে বিশ্বাস করেছিল, আস্থায় নিয়েছিল। সেহেতু তাঁর কাছেই তাদের প্রত্যাশার মাত্রাটাও ভারী। এজন্য চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর চুক্তি বাস্তবায়নে আওয়ামীলীগ সরকারের শাাসনকালেই তারা বারবার আশায় বুক বেধেছে যেন চুক্তি অনুয়ায়ী পাহাড়ের মানুষ রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পায়। তাদের চিরায়ত ভূমির উপর যেন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজেদের ভাষা-সাহিত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধ নিয়েই যেন তারা এদেশের বুকে আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে চুক্তি স্বাক্ষরকালীন সরকারের নীতিমালা আর অণুস্মরণ করা হয়নি। ফলত, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে খোদ আওয়ামীলীগ সরকারের মধ্যেও সবাই চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে সমান সরব ও সক্রিয় নিশ্চয়ই ছিলেন না। এমনকি চুক্তি বাস্তবায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত আওয়ামীলীগের কতিপয় নেতৃবৃন্দের দ্বায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতা নিয়েও বিভিন্নসময়ে প্রশ্ন উঠেছে। এপ্রসঙ্গে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পাওয়া বিশিষ্ট লেখক শরদিন্দু শেখর চাকমা তার “পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন” বইয়ে লিখেছেন-

“১৮.১০.২০০৩ তারিখ আমি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করি। সাক্ষাৎকারের সময় শেখ হাসিনা আমাকে বলেন যে, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে আন্তরিক ছিলেন। তাই তিনি সন্তু লারমাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী হতে বলেছিলেন। কিন্তু সন্তু লারমা নিজে মন্ত্রী না হয়ে কল্পরঞ্জনকে মন্ত্রী করতে বলেছিলেন। তিনি আরো বলেন কল্পরঞ্জন মন্ত্রী হয়ে নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি দীপঙ্কর তালুকদার সম্পর্কেও মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, দীপঙ্করও চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক ছিলেন না। এভাবে যাদের উপর চুক্তি বাস্তবায়নের দ্বায়িত্ব ছিলো, তারাই চুক্তি বাস্তবায়নে বাঁধা হয়ে দাড়ান। ” (পৃষ্ঠা-৬৭, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন, ২য় খন্ড, শরদিন্দু শেখর চাকমা, সাবেক রাষ্ট্রদূত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)

উপরের এই তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুক্তি স্বাক্ষরের পরে চুক্তি বাস্তবায়নে যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অপ্রত্যাশিত দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে সম্ভাব্য নানান কারণ নিহিত থাকতে পারে। একদিকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দৃঢ়তার অভাব, পক্ষপাতদুষ্ট আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী বিষয়াবলীতে সেনাবাহিনীর অযাচিত ও অমূলক প্রভাব অন্যদিকে চুক্তি পরবর্তী বহুধাবিভক্ত পাহাড়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও চুক্তি বাস্তবায়নের পথে অন্যতম অন্তরায় বলে অনেকে দাবী করে থাকেন। এখানে খেয়াল রাখতে হয় যে চুক্তির পরে পাহাড়ের এতদিনকার সংহতিবদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিভিন্ন কারণে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাই চুক্তি পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টিতে সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে স্পষ্টত বিভক্তি ও দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। আবার দিন যতই গড়িয়েছে বিভিন্ন কারণে সরকারের আন্তরিকতা এবং ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

যাই হোক, মোটা দাগে একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর আদিবাসীদের বিশ্বাস ও আস্থা বরাবরই ছিল এবং আছে বলেই হয়তো তার কাছে আদিবাসীদের বরাবরই প্রত্যাশার মাত্রাটা ভারী। অন্যদিকে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নানান সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এদেশের আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে অতীতের ন্যায় বর্তমানেও নিশ্চয়ই নেত্রীর সুদৃষ্টি এবং আন্তরিকতা রয়েছে। কেবল পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্যই নয়, দেশের সমতল অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অপরাপর আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারেও নেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ২০০৪ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে টাঙ্গাইলের গারো অধ্যুষিত মধুপুরে আদিবাসীদের ভূমি রক্ষার আন্দোলনে নিহত হন গারো নেতা পীরেন স্নাল। পরবর্তীতে নিহত পীরেন স্নালের পরিবার এবং মধুপুরের স্থানীয় গারো নেতৃবৃন্দের সাথে সুধাসদনে সাক্ষাৎ করেন তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। সেসময় তিনি বলেন,- “আদিবাসীদের ভূমির অধিকার দিয়ে তাদের জীবনাযাত্রা, সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখতে হবে।” (তথ্য-ভূমির মালিকানা দেওয়ার আহবান, আদিবাসীদের সাথে বিরোধীদলীয় নেত্রীর মতবিনিময়, দৈনিক সংবাদ, ২৮ জানুয়ারি, ২০০৪)

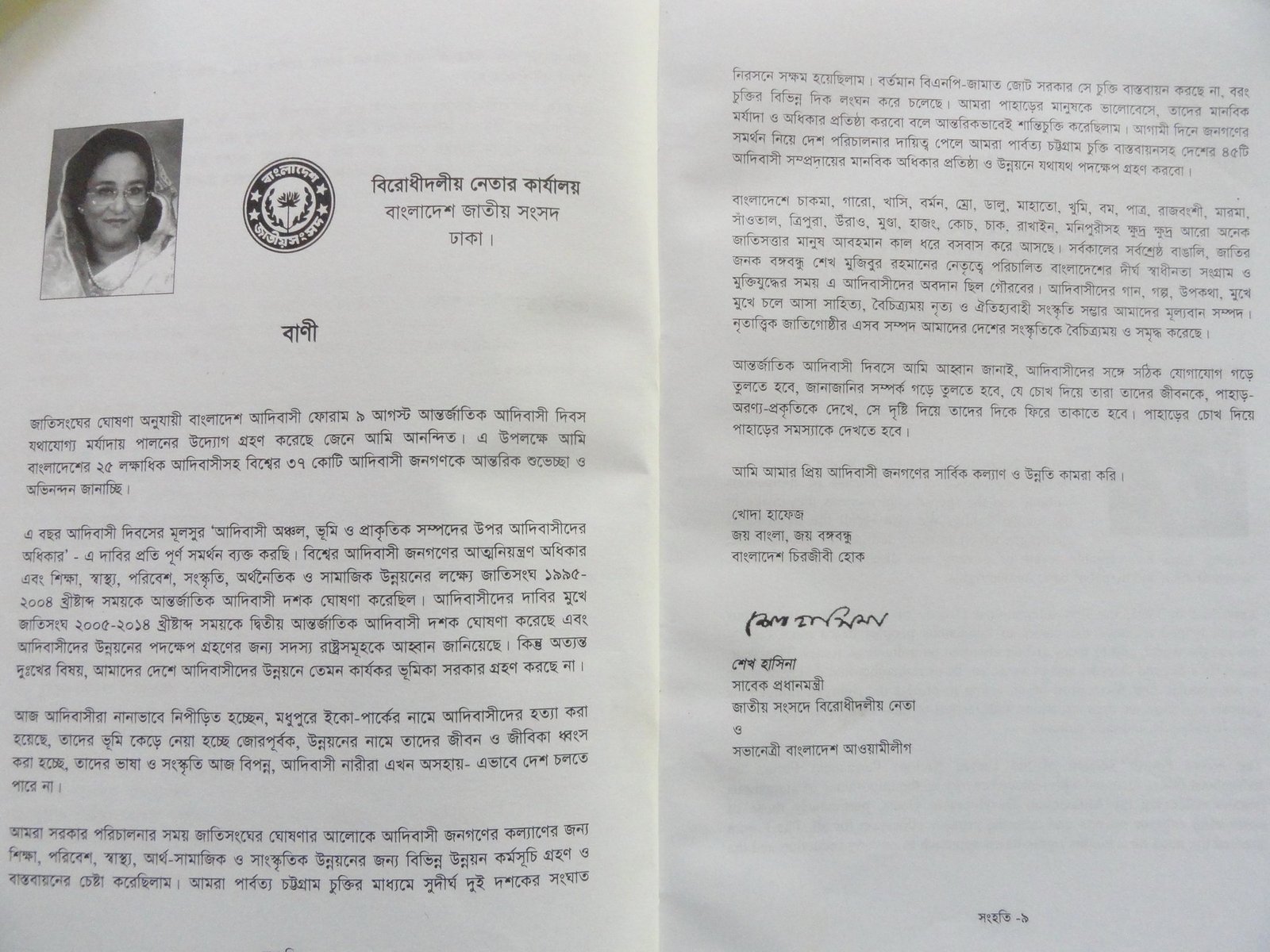

এভাবেই দেখা গেছে যে, নেত্রী শেখ হাসিনা সরকারে এবং সরকারের বাইরে যখন যেভাবে সক্ষম হয়েছেন, সেভাবেই তিনি এদেশের আদিবাসীদের অধিকারের পক্ষে কথা বলেছেন, তাদের সুখে-দুখে পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। ২০০৯ সালের ৯ই আগস্ট আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় নেত্রী শেখ হাসিনা একটি বাণী প্রদান করেন। বাণীটি ছিল নিম্নরুপ-

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫শে শ্রাবণ ১৪১৬

৯ আগস্ট, ২০০৯

বাণী

জাতিসংঘ ঘোষিত আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব আদিবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের ৭০ টি দেশে প্রায় ৩৭ কোটি আদিবাসী জনগণ বসবাস করে। তাদের রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার ভাষা। আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, চিরায়ত জ্ঞান, নৃত্য-গীত, সাহিত্য, জীবনের মূল্যবোধ পৃথিবীর জন্য অমূল্য সম্পদ। বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে আদিবাসীদের রয়েছে ঐতিহ্যগত জ্ঞান।

বাংলাদেশে হাজং, কোচ, বানাই, ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা, গারো, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, খাসিয়া. মণিপুরী, খুমি, খিয়াং, লুসাই, বম, ম্রো ও রাজবংশীসহ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তারা তাদের স্বকীয়তা, বৈচিত্রময় সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এসব আদিবাসীদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অবদান। নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রেখে আদিবাসী জনগণ যাতে সবার মতো সমান মর্যাদা ভোগ করতে পারে, সেটি নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। সরকার আদিবাসীদের উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নেও আমরা একযোগে কাজ করতে চাই।

আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবসে বিভিন্ন সংগঠন কৃর্তৃক গৃহীত সব কর্মসূচির সাফল্য এবং আদিবাসী জনগণের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আমরা জানি, এদেশের গরীব-মেহনতি মানুষ তথা নিম্নবর্গের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুগের শ্রেষ্ঠতম ভাষণের এক জায়গায় আহবান জানিয়েছিলেন,- “এই বাংলায়- হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দ্বায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।” (তথ্য- পঞ্চম তফসিল, ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ, বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান)

পিতার পবিত্র রক্তের উত্তরাধিকার নিয়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও দেশকে এক নতুন সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সে যাত্রায় দেশের অপরাপর নাগরিকের মতোই এদেশের আদিবাসীরাও সামিল হওয়ার সুযোগ লাভ করবে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে এটাই প্রত্যাশা। ২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উদযাপন করবে। একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তীত বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশের সামনে আজ একদিকে যেমন অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে অন্যদিকে তার সম্মুখে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জও আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সংহতি ও নিরাপত্তা। যেকোন দেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য সামরিক শক্তিই একমাত্র নিয়ামক শক্তি নয়। রাষ্ট্রীয় সংহতি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন, আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য এবং সর্বোপরি সকল নাগরিকের বিকাশের জন্য মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর আশার কথা হচ্ছে সেখানে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। পর্যটন শিল্পে দেখা দিয়েছে অপার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শি নেতৃত্ব স্পষ্টত দৃশ্যমান। কিন্তু একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনৈতিক সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডই টেকসই হবে না। সামরিক ব্যারাক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কোনভাবেই সম্ভব নয়। বরং এটা হিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করবে এবং তাতে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারা নিশ্চিতভাবেই ব্যাহত হবে যা কোন সচেতন নাগরিকের পক্ষেই কাম্য হতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরবর্তী পাহাড়ের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে সেখানে এখনো রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। আবার রাজনৈতিক অস্থিরতার দোহাই নিয়ে এখনো পর্যন্ত সেখানে দৃশ্যমানভাবে সেনাআধিপত্য বজায় রয়েছে বলেই অনেকের অভিযোগ। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তি ও মানবাধিকার সংস্থার গবেষণা, তদন্ত, রিপোর্ট এবং সুপারিশমালাতেও এমন তথ্যই পাওয়া যায়।কেবলমাত্র বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যসমুহকে পর্যালোচনা করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরবর্তীতে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক হামলার সুস্পষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণ পাওয়া যায়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলায় সাম্প্রদায়িক হামলা, ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে খাগড়াছড়ি জেলা সদর এবং রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলায় সাম্প্রদায়িক হামলা, ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় সাম্প্রদায়িক হামলা এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালের জুন মাসে রাঙ্গামাটির লংগদুতে সাম্প্রদায়িক হামলা ও পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা।

বলাবাহুল্য যে, বিভিন্নসময়ে সংঘটিত এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি রয়েছে পক্ষপাতদুষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকার অভিযোগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে মদদদাতা হিসেবে অভিযোগের তীর তাদের উপরই বর্তায় যা অত্যন্ত দুখ:জনক। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি আলোচিত ঘটনা হলো ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনা, ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল নানিয়ারচরে ছাত্রনেতা রমেল চাকমা নিহত হওয়ার ঘটনা এবং ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলায় দুই মারমা বোনকে ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য যে, বহুল আশা-আকাঙ্খার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর মানুষের মনে একই সাথে ক্ষোভ ও ভীতির সঞ্চার করেছে। তারপরেও, সেখানকার মানুষ দহন-আর্তনাদ নিয়েই এখনো স্বপ্ন দেখে পার্বত্য চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অচিরেই কেটে যাবে। একরাশ ভালোবাসাসমেত প্রত্যাশা নিয়েই তারা প্রতীক্ষায় থাকে- বঙ্গবন্ধুকন্যা তাদেরকে নিরাশ করবেন না, যেভাবে তিনি বাংলাদেশের সাহসী অভিযাত্রাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, বিশ্বের বুকে এই ভূখন্ডের মানুষকে মাথা উঁচু করে দাড়ানোর প্রত্যয়ী সাহস যোগাচ্ছেন সে যাত্রায় তারাও অংশীজন হবে। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের এই রাষ্ট্রের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পারে এক অপার সম্ভাবনার উৎস। কিন্তু তারজন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন অতিঅবশ্যই মৌলিক এবং আবশ্যকীয় শর্ত।

একটা বিষয় প্রায়শই লক্ষণীয় যে,পান থেকে চুন খসে পড়লেই যেন পাহাড়িরা হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি। এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই শুভবোধের লক্ষণ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার মানুষে মানুষে সেতুবন্ধ রচনা, পারস্পরিক আস্থা এবং ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। দমনমূলক সামরিক নীতি যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমনই উগ্রতাসদৃশ দ্রোহও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এককথায় বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-ই আমাদের কাছে রাজনৈতিক ও আইনগত পথ নির্দেশক।

একবার এক পৌষমাসের প্রত্যুষে দেশবরেণ্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীতের সরাসরি অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা ফোনকল। অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে শোনা গেল একটি চেনা কন্ঠ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে ফোন দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন গুণী এই শিল্পীকে। তখন আমরা বুঝে নিই কত কোমল মানবিক সৌন্দর্যের আধার আমাদের নেত্রীর হৃদয়। সেদিন প্রতিউত্তরে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা-র দুটি চরণ উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেলিন। তিনি বলেছিলেন, আপা আপনার শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে এমুহুর্তে কেবলই দুটি চরণ মনে পড়ছে- “হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত” ।

বস্তুতই, প্রিয় নেত্রী যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন এদেশের মানুষ স্বপ্ন-সাহসী যাত্রার ভিত পায়, কেননা- এদেশের আপামর মানুষের কাছে নেত্রী শেখ হাসিনা মানেই-

“হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত” !

তথ্য সহায়িকা:

১. Victims Finally Back Home, The Daily Star, 6 august, 2013

২. নানিয়ারচরে রমেল চাকমা বাড়িতে তথ্যানুসন্ধান কমিটি, দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মে ২০১৭

3. Two Marma sisters allegedly raped and sexually assaulted in Rangamati, Dhaka Tribune, 26 January, 2018

৪. বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির পেছনে যে ৭ টি কারণ, বিবিসি বাংলা, ২৮ মে, ২০১৮

5. Ethnic Conflict in a Post-Accord Sisuation: ths case of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, Meghna Guhathakurta

সহায়ক গ্রন্থ:

1. The Politics of Nationalism- The Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh, Amena Mohsin, The University Press Limited (UPL) 1997

২. পার্বত্য চট্ট্রগাম আইন সংহিতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ২০১০

৩. স্মারকগ্রন্থ, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি, ২০০৯

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, প্রদীপ্ত খীসা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের একাল সেকাল, শরদিন্দু শেখর চাকমা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০২

৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আমার জীবন, ২য় খন্ড, শরদিন্দু শেখর চাকমা

৭. মহতো মহান, বনভান্তের ১ম পরিনির্বাণবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, বনভান্তে প্রকাশনী, রাজবনবিহার, রাঙ্গামাটি, ২০১৩

৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান