বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিককাল থেকে বিভিন্ন পাহাড়ি জাতির আবাসস্থল।

এতদ অঞ্চলের ভৌগলিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও আবহমানকালের সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপট এবং বিকাশের গতি ও ইতিহাস বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডের সামগ্রিক বিবর্তন ও বিকাশের ইতিহাস, গতি এবং বৈশিষ্ট্য থেকে বহুদিক দিয়েই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

ঐতিহাসিককাল থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে পাংখো, খুমী, লুসাই, মুরং, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খেয়াং, চাক, ত্রিপুরা, চাকমা প্রভৃতি জাতিসমূহ যাদের রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা-ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিককাল থেকেই এই ১১টি জাতির আবাসস্থল। এছাড়াও ব্রিটিশআমল থেকে কিছু অহমিয়া বা আসাম, গুর্খা এবং সাঁওতাল বসতি-র সন্ধানও পাওয়া যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে।

তাদেরকে হিসেবে ধরলে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪টি আদিবাসী জাতির বসবাস রয়েছে। বৈচিত্রময় ভাষা-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এসব জাতিসমূহের মধ্যে বলিষ্ঠ সামাজিক মূল্যবোধ এবং প্রথাভিত্তিক নিজস্ব আইন-কানুনও প্রচলিত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

যেমন- প্রাক ব্রিটিশ যুগ, ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনকালের সময়কার পার্বত্য চট্টগ্রাম, দেশবিভাগের পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা পাকিস্তান শাসনামলের পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পাকিস্তান ভাগ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরের পার্বত্য চট্টগ্রাম।

প্রাক-ব্রিটিশ শাসন, ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়কাল প্রত্যেকটা সময়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ রয়েছে। সেই ঘটনাপ্রবাহ সঠিক অনুসন্ধান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথে এগোতে পারে।

ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে আসে ১৬ শতকে। ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে আসার আগপর্যন্ত সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মূলত একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে অস্তিত্বমান ছিল।

“উল্লেখ্য যে, ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে JOA DE BARROS নামের এক পর্তুগীজ ঐতিহাসিকের একটি মানচিত্র থেকে তৎকালীন CHAKOMA বা চাকমা রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে সুষ্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

এ মানচিত্রে চাকমা রাজ্যের অবস্থান বা সীমানা দেখানো হয়েছে – উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাফ নদী, পূর্বে লুসাই হিলস, এবং পশ্চিমে সমুদ্র।

এটাই ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তীকালের চাকমা রাজ্যের সীমারেখা বলা যায়।” (তথ্যসূত্র-মুখবন্ধ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন সংহিতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ-২০১০)

ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে আসার আগপর্যন্ত সময়কালের স্বাধীন চাকমা রাজ্যের কিছু চিত্র পাওয়া যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: সুনীতিভুষণ কানুনগো রচিত “ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম” শীর্ষক মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থে। গ্রন্থটির ২৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে-

“পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে চাকমা রাজ্য গঠিত ছিল। চট্টগ্রামের প্রথম চীফ হেনরি ভেরেলস্ট-এর বিবরণ অনুসারে উত্তরে ফেনী নদী থেকে দক্ষিণে শংখ নদ, পূর্বে কুকি রাজ্যের সীমানা থেকে পশ্চিমে নিযামপুর রোড পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ চাকমা রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত ছিল।

তিনি লিখেছেন, ‘…All the hills from the Pheni river to Sangu and from Nigampur Road to the hills of the Kuki Raja’ প্রখ্যাত পরিব্রাজক ড: ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে চাকমা রাজা তব্বৌক খানের রাজত্বকালে চাকমা রাজ্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন।

তিনি লিখেছেন যে পশ্চিমে রাঙ্গুনিয়া থেকে পূর্বে বরকল পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ চাকমা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল । (The Property of Taubboka (Tabbak Khan) The Chakma Raja.’ তিনি আরো লিখেছেন যে, চেঙ্গী এবং কাচালং নদীদ্বয়ের উপত্যকা চাকমা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ”

ঐতিহাসিক তথ্যবিবরণীর আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, আজকের যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সেটা একসময়কার স্বাধীন চাকমা রাজ্য। ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে আসার পরেই মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্তিত্বমান স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা বিলুপ্তি ঘটতে থাকে।

স্বাধীন চাকমা রাজ্য অর্থ এই নয় যে, সেসময় পার্বত্য চট্টগ্রামে কেবল চাকমারা বসবাস করতো। এ প্রসঙ্গে ‘ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম’ শীর্ষক সুনীতিভূষণ কানুনগো রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের ১৪ এবং ১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত “অন্যান্য পার্বত্য জাতিসমূহের সাথে সম্পর্ক” শীর্ষক অধ্যায়টির চুম্বক অংশের বিবরণসমূহ অবতারণা করা যেতে পারে-

“পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। চাকমা রাজ্যেও এ সকল জাতিগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। চাকমারা শান্তিপ্রিয় জাতি। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল।

চাকমা রাজ্যের উত্তরেও বহুসংখ্যক ত্রিপুরার বাসস্থান ছিল। ধর্মীয় দিক দিয়ে চাকমা এবং ত্রিপুরার মধ্যে পার্থক্য ছিল। ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী আর চাকমারা হলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

এই ধর্মীয় বিভেদ থাকা সত্ত্বেও চাকমাদের সাথে ত্রিপুরাদের কোন সময়েই সম্পর্কের অবনতি হয় নাই। চাকমাদের সাথে ত্রিপুরাদের সুসম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে মিঃ জে পি মিলস লিখেছেন – “In every way their (the tripus) material culture appears to be identical with that of the chakma.

মারমারা প্রধানত চাকমা রাজ্যের দক্ষিণে বোমাং রাজ্যের অধিবাসী। বেশ কিছু সংখ্যক মারমা চাকমা রাজ্যের উত্তরাংশে বসবাস করে। চাকমাদের সাথে মারমাদের সম্পর্ক যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ না হলেও অমিত্রসুলভ ছিল না।

চাকমা রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজ্যের অবস্থান। উভয় রাজ্য পরষ্পরের সন্নিহিত হলেও দুর্লঙ্ঘ পর্বত শ্রেণী উভয় রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

এতদসত্ত্বেও চাকমাদের সাথে রোসাঙ্গবাসীদের সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১৭২৪ সালে চাকমা রাজ্য মোগলদের দ্বারা আক্রান্ত হলে চাকমা রাজ জল্লাল খাঁ দলবলসহ রোসাঙ্গ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

কিছুদিন পর তিনি চাকমা রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজ তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।”

চাকমা রাজ্য কয়েকটি বন্য জাতি দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এ বিষয়টা লক্ষ্য করে ড বুকানন লিখেছেন, “The chakma Territory is surrounded by the savage tribes”

৩১ ডিসেম্বর,১৫৯৯ সালে ব্রিটেনের রানী প্রথম এলিজাবেথ থেকে অনুমতি নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে চলে যায়।

সে সময়কার চাকমা রাজা ছিলেন জব্বর খাঁ এবং তাঁর রাজধানী ছিল চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়াস্থ সুখবিলাসে। ১৮৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের আগপর্যন্ত দীর্ঘ সময়কাল ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ী হয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে গেলেও বস্তুত ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে সরাসরি শাসন করতে পারে নি। ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে চাকমারা বারবার রুখে দাঁড়িয়েছে।

“চাকমা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দুটি কৌশল নিয়ে অগ্রসর হয়। প্রথমত, ব্রিটিশ সৈন্যদের চাকমা ভূখন্ডে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা। দ্বিতীয়ত, নিজেদের ভূখন্ডে ক্ষমতা সুসংহত করা।

চাকমা প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা ছিলেন রাজা শের দৌলত খা স্বয়ং। দ্বিতীয় প্রধান নেতা ছিলেন রাঙ্গুনিয়া ভূখন্ডের দেওয়ান রনু খান। বুকাননের বিবরণ অনুসারে রনু খান ছিলেন চাকমাদের মধ্যে খুব প্রভাবশালী (a powerful man among the chakmas) ।

অপর একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা ছিলেন কোন্নো খান। বুকাননের বিবরণানুসারে তিনি রাজার প্রধান দেওয়ান (The chief Dewan of Raja)। অন্যান্য নেতারা ছিলেন বুলোব, ছুরি,এবং তুথং। (পৃষ্ঠা-৩৬, ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম)।

“ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে চাকমা সংগ্রামীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা স্বয়ং। শের দৌলত খা, জান বক্স খান এবং তব্বৌক খান এই তিন রাজাই পুরুষানুক্রমে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন।

সুতরাং ইংরেজ সরকারের শত্রু হিসেবে তাঁরা চিহ্নিত। রাজা তব্বৌক খানের (তব্বর খান) পরাজয়ের পর প্রকৃতপক্ষে সমগ্র চাকমা ভূখন্ডে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। চাকমা ভূখন্ড বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি প্রদেশের অর্ন্তভূক্ত হয়। যে রাজা নিজের রাজ্য থেকে কর আদায় করতেন তিনিই করদ রাজায় পরিণত হলেন।

রাজার ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মর্যাদারও হানি ঘটানো হলো। ইংরেজ প্রশাসনে তাকে ‘চীফ’ বা গোষ্ঠী প্রধান হিসেবে পরিচিতি দেওয়া হলো।

রাজার পরিচিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজ্যের পরিচিতিরও পরিবর্তন ঘটে। চাকমা রাজ্যকে সরকারিভাবে চাকমা সার্কেল ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে চাকমা ভূখন্ডেরও ক্রমসংকোচন শুরু হয়।

ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমতলবাসী চট্টগ্রামীরা সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চল যতটা দখল করা যেতে পারে ততটাই দখল করতে আরম্ভ করে।” (পৃষ্ঠা- ৫৫, ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম)

“১৮৭৩ সালে চাকমা ভূখন্ডকে দ্বিখন্ডিত করার প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে চাকমা রাজ্যের উত্তরাংশ নিয়ে নতুন মং সার্কেল গঠিত হয়। এভাবে চাকমা রাজ্য ক্রমশ সঙ্কুশিত হতে থাকে।” (পৃষ্টা-৫৬, ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রাম)

“১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি প্রায় ৩০ বছর সময়কালকে চাকমা রাজ্যের চাকমাদের সাথে কোম্পানির বৈরীতা ও সংঘাতের যুগ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

পরবর্তী প্রায় ৬১ বছর অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজাদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কোন বড় ধরনের হস্তক্ষেপ করে নি এবং রাজারা অনেকটা স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা করেন।” (তথ্যসূত্র-মুখবন্ধ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন সংহিতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ-২০১০)

মূলত ব্রিটিশ সরকার ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন চাকমা রাজ্যকে ব্রিটিশভূক্ত বাংলার সাথে যুক্ত করে। ব্রিটিশ শাসনকার্যের সুবিধার্থে ১৮৬০ সালের ১ আগস্ট Act of XXII of 1860 বলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভূক্ত করে ব্রিটিশ সরকার স্বাধীন চাকমা রাজ্যকে ব্রিটিশভূক্ত বাংলার সাথে যুক্ত করে।

১৮৬০ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসনাধীন পৃথক একটি জেলা হিসেবে শাসিত হতে শুরু করে। (তথ্যসূত্র-পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন সংহিতা)

১৮৬০ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বেশ কিছু আইন বলবৎ ছিল। যেমন- রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার ট্রাইব এ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০, এ্যাক্ট ৪ অব ১৮৬৩, রেগুলেশন ৫ অব ১৮৭৩, রেগুলেশন ৩ অব ১৮৮১ প্রভৃতি।

সকল বলবৎকৃত আইনগুলো বাতিল করে ১৯০০ সালের ১লা মে,পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি প্রণীত হয়। প্রখ্যাত এই আইনের ধারা ৩৪ অনুসারে বহিরাগত অজুম্মদের/অপাহাড়িদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি ক্রয় বা বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ ছিল।

ধারা ৫১ অনুসারে অজুম্ম/অপাহাড়ি কেউ পার্বত্যবাসীর স্বার্থের বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার করা যেতো। এই আইনের ধারা ৫২ অনুসারে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যাতীত কোন অজুম্ম/অপাহাড়ি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ বা বসবাস করতে পারতো না,

তবে হেডম্যান এর সুপারিশ এ জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে বসবাস করা যেতো। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনেও পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে এই মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে (তথ্যসূত্র- পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে, ১৯৯৭, বিপ্লব চাকমা)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আধিপত্যের শুরু থেকেই যে প্রতিরোধ যুদ্ধ জারি ছিল তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক রুপ লাভ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম জারি রেখেছিল পরবর্তীতেও।

ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সময়ে কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাও হয়েছে। ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় “চাকমা যুবক সমিতি”। ১৯১৮ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় “চাকমা যুবক সংঘ”।

১৯২০ সালে কামিনীমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় “পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি”। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে সীমিত ছিল।

১৯৩৯ সালে যামিনীরঞ্জন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে এই সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। ১৯৩৯ সালেই চাকমা রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় শরৎচন্দ্র তালুকদার ও সুনীতিজীবন চাকমার নেতৃত্বে গড়ে উঠে “পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি”।

এভাবে ব্রিটিশ শাসনামলের শেষের দিকে এবং ১৯ শতকে এসে আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে (তথ্যসূত্র- পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, প্রদীপ্ত খীসা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬)।

ব্রিটিশরা ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ত্যাগ করলে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটি পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় (তথ্যসুত্র-পৃষ্ঠা-৩৪, পার্বত্য চট্টগ্রামের একাল সেকাল, ২০০২, অঙ্কুর প্রকাশনী, শরদিন্দু শেখর চাকমা, সাবেক রাষ্ট্রদূত)।

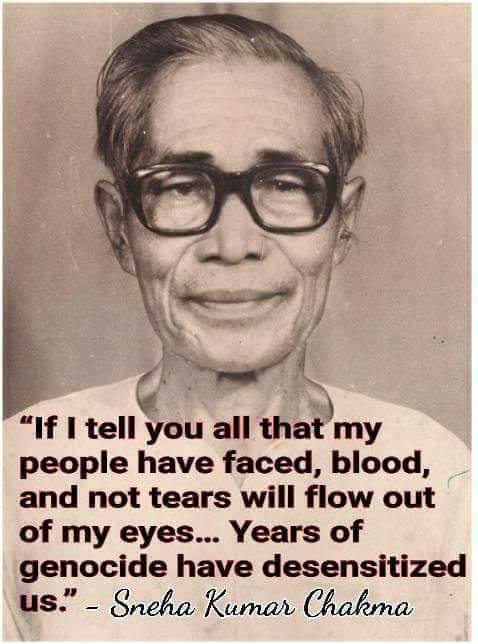

সেসময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের সাথে অর্ন্তভূক্তির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান স্নেহ কুমার চাকমা। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের সময় স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে ১৫ই আগস্ট রাঙ্গামাটিতে উড়ানো হয় ভারতীয় পতাকা ।

(তথ্যসূত্র: পৃষ্ঠা-৩৪, আমি ও আমার পৃথিবী, ২০১৩, ড: মানিকলাল দেওয়ান, সাবেক চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ)।

স্নেহ কুমার চাকমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে অন্যতম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান শাসনামলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ বহিরাগত শাসকদের বিরুদ্ধে বরাবরই সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছে, রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

পাকিস্তান শাসনামলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছাত্র-যুব সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সালে মৃণাল কান্তি চাকমা ও অনন্ত বিহারী খীসার নেতৃত্বে গঠিত হয় ‘হিল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন’।

১৯৫৭ সালে চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়ায় এক ঐতিহাসিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই ছাত্র সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

এসময়কার জুম্ম ছাত্রনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- অনন্তবিহারী খীসা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, সুধাকর খীসা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা প্রমুখ (তথ্যসূত্র- পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, প্রদীপ্ত খীসা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬)।

১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং জুম্ম জনগণের জীবনে নেমে আসে অভাবনীয় দুর্ভোগ। পাকিস্তান সরকারের এই নির্মম প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেন তখনকার ছাত্রনেতা মানবেন্দ নারায়ণ লারমা।

১৯৬২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে এক পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে শাসনবহির্ভূত এলাকা হিসেবে যে মর্যাদা পার্বত্য চট্টগ্রাম ভোগ করে আসছিল তা পাকিস্তান সরকার ১৯৬৩ সালে বাতিল করে দেয়।

১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকারের নিবর্তনমুলক আইনে গ্রেফতার হন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। এভাবে ৬০দশকে এসে জুম্ম জনগণের উপর নিপীড়ন ও আগ্রাসনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(তথ্যসূত্র-স্মারকগ্রন্থ, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম, ২০০৯, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন)।

১৯৬৫ সালের ১৮ জুন চট্টগ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় ‘ট্রাইবাল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন’ যা পরবর্তীতে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। (তথ্যসুত্র- পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, প্রদীপ্ত খীসা)

অবশ্য পাহাড়ী ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে অন্য তথ্যও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গ: পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী, শীর্ষক প্রবন্ধে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সাবেক কর্মী এবং পাহাড়ের গুণী শিল্পী রণজিৎ দেওয়ান লিখেছেন-

”তৎকালীন পূৃর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ পূর্বাংশে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩ ভাষাভাষি শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর অনুন্নত আদিবাসী জুম্ম জনগণকে আধুনিক শিক্ষায়, রাজনৈতিক ও সমাজ সচেতনতায় জাগিয়ে তুলে বিশ্ব সভায় মর্যাদা ও স্থান লাভের মহান লক্ষ্য নিয়ে জন্ম লাভ করে Tribal Student Association।

এর পুরোধা ছিলেন জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্নদ্রষ্টা অবিসংবাদিত নেতা প্রয়াত এম এন লারমা (M.N Larma) এবং আরো অনেক প্রগতিশীল ছাত্র নেতা কর্মী। এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল ঢাকায়।

পরবর্তীতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে এর কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬২ সালে ১৩ নভেম্বর Tribal Student Association এর বদলে এর নতুন নামকরণ করা হয় Hill Student Association । পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে বাস্তবতার প্রয়োজনে এবং সাংগঠনিক কাজের সুবিধার্থে Dhaka থেকে রাঙ্গামাটিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় নিয়ে আসা হয়।

রাঙ্গামাটিতে স্থানান্থর হলেও কয়েকটি বছর এর কার্যক্রম খুব একটা পরিলক্ষিত হয় নি।। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।” (তথ্যসূত্র-প্রসঙ্গ: পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী, রণজিৎ দেওয়ান, জুমজার্নাল)

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অনন্তবিহারী খীসা এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি’ । ১৯৭০ সালে গঠিত হয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, যার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

১৯৭০ সালের ১৬ই মে রাঙ্গামাটিতে গঠিত হয় “রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি”, যার প্রথম এডহক কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, ভবতোষ দেওয়ান, যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, অমিয়সেন চাকমা ও কালীমাধব চাকমা প্রমুখ নেতা। (তথ্যসুত্র- পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, প্রদীপ্ত খীসা)

মানবেন্দ নারায়ণ লারমা ১৯৭০ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ঐতিহাসিক ৪ দফা দাবীনামা পেশ করা হয়।

এটাই জুম্ম জনগণের পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রথম আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দাবী। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

(তথ্যসূত্র- মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম, ২০০৯, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন)

১৯২০ সালে কামিনীমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতির নাম কিছুটা পরিবর্তন করে ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় জুম্ম জনগণের লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এবং বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারকারী রাজনৈতিক সংগঠন “পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি”।

১৯৭২ সালের ২৪ জুন রাঙ্গামাটির ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিরাজমোহন দেওয়ান। এই সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির ৬০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে বীরেন্দ্রকিশোর রোয়াজা এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ।

এই কমিটিতে আরো ছিলেন- হ্লাথোয়াই প্রু, হীরালাল চাকমা, সুতকর্মা কার্বারী, বীরেন্দ্রলাল রোয়াজা, মং হ্লা প্রু চৌধুরী, যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, সনৎকুমার চাকমা, প্রীতিকুমার চাকমা, সুকৃতিরঞ্জন চাকমা, অর্ধেন্দু বিকাশ চাকমা, কংজসাই, উহ্লা প্রু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ।

(তথ্যসূত্র: পৃষ্ঠা-৪০, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, প্রদীপ্ত খীসা)।

ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে পাকিস্তান শাসনামল বিভিন্নসময়ে বিভিন্ন সংগঠনের আবির্ভাব ঘটলেও মূলত ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মূলত জুম্ম জনগণের লড়াই সংগ্রামকে আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনে রপান্তরিত করতে পারে এবং

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসমূহকে একত্র করে সুনির্দিষ্ট দাবী-দাওয়া এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং আদর্শগত সাংগঠনিক প্রচেষ্টা নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি পারিচালনা করতে থাকে।

১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি জুম্ম জনগণের পক্ষে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট যে স্মারকলিপি দেওয়া হয় তা জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৪ দফা নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক ৪ দফা দাবীনামা ছিল নিম্নরূপ –

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি আইন পরিষদ থাকবে।

২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির অনুরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২৪ শে এপ্রিল বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে এম এন লারমা ৪ দফা দাবীর বিস্তারিত তুলে ধরে তা পেশ করেন। সেটা নিম্নরূপ –

বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ণ কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবীর

আবেদন পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাবী শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাবী শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক অধিকার যাতে গৃহীত হয় তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রতিনিধি দল ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ ইংরেজী তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটি স্মারক লিপি প্রদান করেন। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এই স্মারক লিপিখানি মনে-প্রাণে সমর্থন করি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে নবজীবনের প্রতীক্ষায় রয়েছি। স্মারকলিপিতে নিম্মলিখিত চারটি বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে –

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি আইন পরিষদ থাকবে।

২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির অনুরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

ষ্মারকলিপিতে বর্ণিত “চারটি বিষয় হলো” পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের চাবিকাঠি। নিজস্ব আইন পরিষদসহ স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিণত করার জন্য আমরা আমাদের দাবী উত্থাপন করছি।

বছরকে বছর ধরে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ শাসনের দিন থেকে ১৯৭১ সালে পকিস্তান ধ্বংসের দিন পর্যন্ত আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা খুবই দুর্বিসহ জীবন যাপন করছি, যার ফলে আমাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে গেছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল । কিন্তু ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের “ উপজাতীয় জনগণের আবাসভূমি” হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। তথাপি বাস্তবে ইহা মিথ্যা এবং প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।

বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলরূপে রাখার জন্য, শাসনের সুবিধার্থে আইন প্রয়োগের জন্য ১৯০০ সালে ব্রিটিশ সরকার “১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি” ঘোষণা করেন।

এই শাসনবিধি ছিল পুরোপুরি ত্রুটিপূর্ণ। এই শাসনবিধি একটি অগণতান্ত্রিক শাসনবিধি। এই শাসনবিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশের গভর্ণরের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে এই শাসনবিধি দ্বারা।

গভর্ণর খুবই শক্তিশালী। তিনি যেকোন সময়ে যখন মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ও শান্তির পক্ষে ইহা প্রয়োজন ও উপযোগী এবং উপযুক্ত তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন প্রয়োগ করেন, নতুন রুলস ও রেগুলেশন বাতিল করেন।

গভর্ণর হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন পরিষদ। গভর্ণর আইন প্রণয়ন করেন এবং তার জেলা প্রশাসন ইহা কার্যকরী করেন। ফলে পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সর্ব ক্ষেত্রে আগের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পিছিয়ে পড়ে থাকলো। বৃটিশ সরকার আমাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের হতভাগা জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

জনগণের কন্ঠ স্তব্দ করে দেবার জন্য বৃটিশ সরকার একটি অদ্ভূত অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তন করে। জনগণ গভর্ণর ও তার প্রশাসনের দয়ার উপর নির্ভর করে বাস করতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বঞ্চিত করে বৃটিশ সরকার বাইরের মানুষকে প্রশাসন বিভাগে নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন কার্য চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে এবং এইভাবে কালক্রমে বহিরাগতদের প্রভাব জেলা প্রশাসনে প্রাধান্য লাভ করে থাকে।

ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ বাজার ,নদী-বন্দর প্রভৃতি সমস্ত ব্যবসা কেন্দ্রসমূহ বহিরাগতদের হাতে চলে যায়। এই রূপে রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বহিরাগত ব্যবসায়ীদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়।

বৃটিশ সরকারের ন্যায় পকিস্তান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের হতভাগ্য জনগণকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে উদ্বার করার জন্য এগিয়ে আসেননি। বরঞ্চ পক্ষান্তরে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে লুপ্ত করে দেবার পথ প্রশস্থ করে দেয়।

অন্যায় অবিচার সমস্ত জেলায় চরম নৈরাজ্য ও ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করে। কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৯৯ হাজার ৯ শ ৭৭ জন মানুষ ১৯৬০ সালে গৃহ হারা জমি হারা হয়ে যায়। সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করেননি।

স্বৈরাচারী পকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই না করে ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে মুছিয়ে দেবার জন্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়।

স্বৈরাচারী পকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক এবং নিপীড়নমূলক সিদ্বান্তের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে জন্মভূমি চিরতরে ত্যাগ করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী ১৯৬৪ সালে ভারতে আশ্রয় পাবার আশায় সীমান্ত পাড়ি দেয়।

বেআইনী অনুপ্রবেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভয়াবহভাবে বৃদ্বি পায়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল ৯৪.৪৭%,অমুসলমান ২.৫৯% এবং মুসলমান ২.৯৪%।

মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যা কিছু অংশ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিম বাসিন্দা আর বাদবাকী অংশ ছিল বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীবৃন্দ।কিন্তু গত ২৪ বছরে বহিরগতের সংখ্যা অসম্ভব রকমভাবে বেড়ে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বার বার পকিস্তান সরকারকে বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ কওে দেবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। বহিরাগতদের দ্বারা বেআইনী জমি বন্দোবস্থী ও বেআইনী জমি দখলের পথ নীরবে খুলে দেয়।

“১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি” বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারেনি,পারেনি বেআইনী জমি বন্দোবস্থী ও বেআইনী জমি দখল বন্ধ করে দিতে।

এই শাসনবিধি অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা জনগণের যুগযুগ ধারে পিছিয়ে পড়ে থাকা অবস্থার কোন পরিবর্তন এনে দিতে পারেনি। কালক্রমে এই পৃৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের নিকট অভিশাপ হয়ে দাড়ায়।

জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে পৃথক শাসিত অঞ্চলের স্বত্ত্ব যথেষ্ট নয়। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ এনে দিতে পারে নি।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না। এই জন্য আমরা চারটি বিষয় উত্থাপন করে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত একটি আঞ্চলিক ম্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবী তুলে ধরছি। সুতরাং

ক) আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সমেত পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই।

খ) আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে এই রকম শাসনব্যব্স্থার প্রবর্তন চাই।

গ) আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ হবে এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঘ) আমাদেরও জমি স্বত্ব-জুম চাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতল জমির স্বত্ব সংরক্ষিত হয় এমন শাসনব্যবস্থ আমরা পেতে চাই।

ঙ) বাংলাদেশের অণ্যান্য অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন কেহ বসতি স্থাপন করতে না পারে সে জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত দাবী। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গনতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হিসেবে বাস্তবে পেতে চাই।

ভারত তার বিভিন্ন জাতি সমূহের সমস্যা সমূহ সমাধান করছে। ভারতের জাতিসমূহ বড় বা ছোট সকলে শাসনতান্ত্রিক অগ্রাধিকার পাচ্ছে।ভারেতের জাতি সমূহ ক্রমাণ্বয়ে ইউনিয়ন টেরিটরি এবং রাজ্য পর্যায়ের মর্যাদার অধিকারী হতে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নও তার জাতি সমূহের সমস্যার সমাধান করেছে।

পাকিস্তান সরকার আমাদিগকে নির্মমভাবে নিপীড়ন করে। গত ২৪ বছর ধরে আমরা সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম।রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, শিক্ষা অর্থাৎ প্রত্যেকাট বিষয়ে আমরা আগের মতো পিছিয়ে পড়ে রয়েছি।

এখনো আমাদেও পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার মানুষ অর্ধনগ্ন পরিবেশে বাস করছে। এখনো হাজার হাজার মানুষ আদিম যুগের পরিবেশে বাস করছে। এখন নিপীড়নকারী স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের দিন আর নেই।

আমরা স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের সব রকমের নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়েছি। আমাদেরও বাংলাদেশ এখন মুক্ত।

উপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ভেঙ্গে গেছে।এখন আমাদের গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ চারটি মূল নীতি— গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে এক যোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের অধিকার দেবেন।

তারিখঃ রাঙ্গামাটি জয়বাংলা

২৪ এপ্রিল ১৯৭২ সন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

গণপরিষদ সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম

এবং

আহ্বায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

(তথ্যসুত্র-পৃষ্ঠা ১৩১, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম, ২০০৯, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন)

এখানে প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল। বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম স্পীকার মনোনীত হন শাহ আব্দুল হামিদ।

গণপরিষদ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল ড: কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ই এপ্রিল।

এই কমিটির নিকটই ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারকলিপি প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নিকট পেশকৃত ঐতিহাসিক চার দফা দাবীনামা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে নতুনভাবে পেশ করা হয়।

এটি জুম্ম জনগণের জীবনে এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দলিল যা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের প্রকৃত স্বরুপ তুলে ধরতে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দিয়ে যাবে।

১৯৭২ সালে গণপরিষদের অধিবেশনসমূহে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জনগণের অধিকারের পক্ষেই কেবল নয় অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সকল নাগরিক তথা শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অধিকারের জন্য তাঁর সুচিন্তিত ঐতিহাসিক প্রস্তাবনা সমূহ দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় গণপরিষদ বিতর্কে যে বিতর্ক হয়েছে তার ১৬ আনার ১৫ আনাই একা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই করেছিলেন। প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধানে জুম্ম জনগণকে নাগরিক হিসেবে বাঙালি বলে অভিহিত করা হয়।

নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের সকল নাগরিক বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন এরকম প্রস্তাবনা সংবিধানে গৃহীত হওয়ার প্রতিবাদে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর লারমা গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন এবং দৃঢ় উচ্চারণে বলেছিলেন-

“আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি।

বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ- কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।” (গণপরিষদ বিতর্ক, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭২)

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর নতুন সংবিধান বিল গৃহীত হয়। ১৯৭২ এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে এই সংবিধান কার্যকর হয়। এরই মধ্য দিয়ে নতুন করে জুম্ম জনগণের আত্মপরিচয়ের সংকট শুরু হলো।

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান অনুসারে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনের কিছু আগে ১৯৭৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাঙ্গামাটিতে আসেন এবং একটি জনসভা করেন।

সেখানে তিনি সবাইকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার আহবান জানান। উপস্থিত জুম্মরা সাথে সাথেই সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যান। (তথ্যসূত্র-পৃষ্ঠা ১৩৪, জীবনালেখ্য,২০১১, স্নেহকুমার চাকমা)

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আর দক্ষিণাঞ্চল থেকে জয়লাভ করেন চাথোয়াই রোয়াজা চৌধুরী। জনগণের মুখে ধ্বনিত হলো-

এম এন লারমা জিন্দাবাদ

চাথোয়াই রোয়াজা জিন্দাবাদ

জনসংহতি সমিতি জিন্দাবাদ

(তথ্যসূত্র-এম এন লারমার জীবন ও সংগ্রাম, হিমাদ্রী উদয়ন চাকমা, স্মারকগ্রন্থ, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম,২০০৯)

জনসংহতি সমিতি একদিকে নিয়মতান্ত্রিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল অন্যদিকে জুম্ম জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে বিকল্প রাজনৈতিক উপায়ও খুঁজতে হচ্ছিল। ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারি জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাকশাল। সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বিল পাসের মধ্য দিয়ে দেশের অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া যেন তুলে ধরতে পারেন সেজন্য লারমা বাকশালে পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন।

কেন তিনি বাকশালে যোগ দেন জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন- “পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভূল ধারণা এবং ভ্রান্ত নীতি কিছুটা হলেও পরিবর্তনের জন্য আমি বাকশালে যোগ দিয়েছি” (তথ্য-পৃষ্ঠা ৯৩, আমি ও আমার পৃথিবী, ড: মানিকলাল দেওয়ান)।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। জুম্ম জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথও রুদ্ধ হয়ে আসে এবং জনসংহতি সমিতি সম্পূর্ণ সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে।

তথাপিও ৭৫ পরবর্তী সকল সরকারের শাসনামলেই একদিকে আন্দোলন অন্যদিকে সরকারের সাথে আলোচনা অব্যাহত ছিল। ১৯৮৭ সালে জনসংহতি সমিতি সরকারের নিকট পাঁচ দফা দাবী নামা উত্তাপন করে। যা ছিল নিম্নরূপ-

জুন্ম জনগণের পক্ষে

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির

পাঁচ দফা

দাবীনামা

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে জুন্ম জনগণের পক্ষে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির দাবীনামা।

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বোম, লুসাই, মুরং, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক ভিন্ন ভাষাভাষি এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাসভূমি পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম। যুগ যুগ ধরিয়া এই দশটি ভিন্ন ভাষাভাষি জাতি নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা লইয়া এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতি বড় হউক আর ছোট হউক সব সময়ই নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে স্বীয় জাতীয় সংহতি ও জাতীয় পরিচিতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের দশটি ভিন্ন ভাষাভাষি জুন্ম জনগণও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

ভারতের বৃটিশ সরকার এই মর্মকথা অনুধাবন করিতে সক্ষম হওয়ায় ১৯০০ সালের ৬ই জানুয়ারী ‘‘ ১৯০০ সালের পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি’’ প্রণয়ন করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ‘‘ ১৯০০ সালের পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করে।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে বৃটিশ সরকার পাকিস্তান সরকারের হস্তে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া চলিয়া যায়। পাকিস্তান সরকার সংশোধিত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অস্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসনের স্বীকৃতিও প্রদান করে। পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র গণ-পরিষদ কর্তৃক ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারীতে গৃহীত হয় এবং পাকিস্তানের এই প্রথম শাসনতন্ত্রেও ‘‘ ১৯০০ সালের পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি’’ দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলরূপে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এই দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে ব্যবহৃত ‘‘ পৃথক শাসিত অঞ্চল’’ শব্দের পরিবর্তে ‘‘ উপজাতীয় অঞ্চল’’ শব্দ ব্যবহার করিয়া ‘‘১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি’’ কে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের শাসন পরিচালনার আইন ঘোষণা করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে ‘‘ উপজাতীয় অঞ্চলের মর্যাদার স্বীকৃতি’’ দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই স্বাধীনতা যেন সকলের নিকট অর্থপূর্ণ হইতে পারে তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুন্ম জনগণ দেশ ও জাতির পুনর্গঠনের মহান কর্মকান্ডে নিজেদেরকে আত্ম নিয়োগ করিয়া বাংলাদেশের উপযুক্ত নাগরিক হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তদানীস্তন বাংলাদেশ সরকার জুন্ম জনগণের সকল প্রকারের আবেদন ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্ত্বা চিরতরে লুপ্ত করিয়া দিয়া ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে। ফলে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির স্বত্ব সংরক্ষণের যতটুকু আইনগত অধিকার ‘‘ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি’’ তে নিহিত ছিল তাহাও ক্ষুন্ন হইয়া যায়।

বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ‘‘ ১৯০০ সালের পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি’’ ঔপনিবেশিক, অগণতান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ। এই শাসন বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। এই জন্য জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্ত্বা যথেষ্ট নহে। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যাতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধনসহ দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব অর্থাৎ দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের সংহতি, সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস, প্রথা প্রবাদ, ভাষা সংরক্ষণ এবং ভূমি স্বত্ব অর্থাৎ পাহাড় ও সমতল ভূমির স্বত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য সর্বোপরি জুম্ম জনগণের সকল প্রকারের পশ্চাৎপদতা অতি দ্রুতগতিতে অবসান করিবার উদ্দেশ্যে জুম্ম জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ৫ (পাঁচ) দফা দাবী গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করা গেলঃ-

১। ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করা।

খ) নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

গ) প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং প্রদেশ তালিকাভূক্ত বিষয়ে এই প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অধিকারী হইবে।

ঘ) দেশ রক্ষা, বৈদেশিক, মুদ্রা ও ভারী শিল্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা স্বাস্থ্য, কৃষি,বনজ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, মৎস্য, অর্থ, পশু পালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প, বেতার ও টেলিভিশন, রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহণ, ডাক, কর ও খাজনা, জমি ক্রয়-বিক্রয় ও বন্দোবস্তি, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার, খনিজ তৈল ও গ্যাস, সংস্কৃতি, পর্যটন, স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন, সমবায়, সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রেস, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সীমান্ত রক্ষা, সামাজিক প্রথা ও অভ্যাস, উন্নয়নমূলক কার্য্যক্রমসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারকে প্রত্যক্ষ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা।

ঙ) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশ যাহাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে তজ্জন্য কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে তালিকাভূক্ত করা।

চ) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে ‘‘জুম্ম ল্যান্ড’’ নামে পরিচিত করা।

ছ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করা।

২। ক) গণ-ভোটের মাধ্যমে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাইয়ের ব্যতিরেকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

খ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে যেন কেহ বসতি স্থাপন ও ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তি করিতে না পারে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

গ) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তি যাহাতে বিনানুমতিতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

ঘ) আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতিরেকে বাংলাদেশের অপরাপর অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মূখীন হইলেও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রদেশিক সরকারের সুপারিশ ব্যতীত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী আইন অথবা সামরিক আইন জারী করা না হয় সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

ঙ) প্রাদেশিক সরকারের সকল সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপুর্ণ পদে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ না করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাকে প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশ ব্যতিরেকে অন্যত্র বদলী যেন না করা হয় সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

৩। ক) ১) ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল হইতে অত্র দাবীনামা উপস্থাপনের দিন পর্যন্ত যাহারা বেআইনীভাবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা সমতল ভূমি ক্রয় বা বন্দোবস্তি বা বেদখল করিয়াছে অথবা পাহাড় কিংবা সমতল ভূমিক্রয়, বন্দোবস্তি ও বেদখল করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে সেই সকল বেআইনী বহিরাগতদেরকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়া লওয়া।

২) অত্র দাবীনামা উপস্থাপনের পরবর্তী দিন হইতে বাংলাদেশ সরকার ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত যাহারা বেআইনীভাবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা সমতল ভূমিক্রয়, বন্দোবস্তি ও বেদখল করিয়া বসতি স্থাপন করিয়া থাকিবে সেই সকল বেআইনী বহিরাগতদেরকেও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়া লওয়া।

খ) পাকিস্তান শাসনামলের প্রারম্ভ হইতে বাংলাদেশ সরকার ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের যে সকল নরনারী ভারত ও বার্মা রাষ্ট্রে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে অথবা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে তাহাদের সকলকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা।

গ) কাপ্তাই বাঁধের জলসীমা সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) ফুট নির্ধারিত করা এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্ভাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

ঘ)১) পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতিতে কোন বিচার নিস্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বিনাশর্তে সেই সব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

২) পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির কার্য্যকলাপে জড়িত করিয়া অথবা মিথ্যা অজুহাতে জুম্ম জনগণের মধ্যে যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতিতে কোন বিচার নিস্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বিনাশর্তে সেইসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৪। ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উন্নতিকল্পে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সমবায়, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, ধর্ম, ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পশু পালন, রাস্তা-ঘাট ও যোগাযোগ, মৎস্য, বনজ, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তজ্জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

খ) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান করা।

ঘ) ১) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা।

২) সরকারী চাকুরীতে জুম্ম জনগণের জন্য বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

৫। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তুলিবার জন্য-

ক) সাজাপ্রাপ্ত অথবা বিচারাধীন অথবা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে আটককৃত সকল জুম্ম নরনারীকে বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করা।

খ) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর সকল প্রকারের নির্যাতন, নিপীড়ন বন্ধ করা।

গ) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে যুক্তগ্রাম ও আদর্শ গ্রামের নামে গ্রুপিং করার কার্য্যক্রম বন্ধ করা এবং যুক্ত গ্রাম ও আদর্শ গ্রাম সমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

ঘ) ১) বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হইতে আসিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশ, পাহাড় ও সমতল ভূমিক্রয়, বন্দোবস্তি ও বেদখল এবং বসতি স্থাপন বন্ধ রাখা।

২) লামা, রাজস্থলী, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, মেরুং, পানছড়ি ও লংগদু থানা সমূহের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত বেআইনী বহিরাগতদিগকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

ঙ) দীঘিনালা, রুমা ও আলিকদম সেনানিবাস সহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল ক্যাম্প পর্য্যায়ক্রমে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

[বিঃদ্রঃ- ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৭, বৃহস্পতিবার গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির মধ্যে দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে এই ৫ (পাঁচ) দফা সম্বলিত দাবীনামা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়। ]

জনসংহতি সমিতির পাঁচদফা দাবীর প্রেক্ষিতে এরশাদ সরকার ১৯৮৯ সালে প্রণয়ন করে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন। ১৯৮৯ সালে প্রণীত স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারে নি। এখানে প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ৯০ দশকে বৈশ্বিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৯৮৯ সালে বার্লিন ওয়াল পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বলয় দুর্বল হয়ে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক বলয় বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হতে থাকে। ফলে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ দুর্বল হয়ে আসে। অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে স্বৈরাচারী সামরিক শাসক এরশাদ সরকারের পতন হয় ১৯৯০ সালে। এখানে প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ১৯৮৩ সালে জনসংহতি সমিতি ‘লাম্বা’ এবং ‘বাদী’ দুইগ্রুপে বিভক্ত হয়েছিল এবং জনসংহতি সমিতির শক্তি কার্যত বহুলাংশে দুর্বল হয়ে এসছিল। ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র লারমা বিভেদপন্থীদের অতর্কিত এবং ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমনে নিহত হন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হওয়ার পরে শক্তভাবে পার্টি এবং আন্দোলনের হাল ধরেন জনসংহতি সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ফিল্ড কমান্ডার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে মাঝে অস্ত্রবিরতি চলেছিল এবং উভয়পক্ষ আলোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। ১৯৮৯ এর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিপরীতে জনসংহতি সমিতি ১৯৯২ সালে পেশ করে সংশোধিত পাঁচদফা দাবীনামা। যা ছিল নিম্নরূপ-

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সংশোধিত পাঁচ দফা

দাবীনামা

এবং

আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক

স্বায়ত্ব শাসনের সংক্ষিপ্ত

রূপরেখা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ

কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, খুমী, খিয়াং ও চাক-ভিন্ন ভাষাভাষি এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। যুগ যুগ ধরিয়া এই দশটি ভিন্ন ভাষাভাষি জাতি নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, ধর্ম ও ভাষা লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বিশ্বের প্রতিটি জাতি বড় হউক বা ক্ষুদ্র হউক সব সময়ই নিজস্ব ধ্যান ধারণার মাধ্যমে স্বীয় জাতীয় সংহতি ও জাতীয় পরিচিতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দশটি ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম পাহাড়ী জনগণও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

ভারতের ব্রিটিশ সরকার এই মর্মকথা অনুধাবন করিতে সক্ষম হওয়ায় ১৯০০ সালের ৬ই জানুয়ারী ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি প্রণয়ন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। ইহার পরেও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে উক্ত শাসন বিধি পুনরায় স্বীকৃতি প্রদান করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা পাকিস্তান সরকারের হস্তে অর্পণ করিয়া চলিয়া যায়। পাকিস্তান সরকার সংশোধিত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসনের স্বীকৃতিও প্রদান করে। পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র ১৯৫৬সালের ২৯শে ফেব্র“য়ারী গৃহীত হয় এবং এই শাসনতন্ত্রেও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এই দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে ভারত শাসন ও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে ব্যবহৃত ‘‘ পৃথক শাসিত অঞ্চল’’ শব্দের পরিবর্তে ‘‘ উপজাতীয় অঞ্চল’’ শব্দ ব্যবহার করিয়া ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন পরিচালনার আইন ঘোষণা করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয় অঞ্চলের মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বস্তুতঃ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এই শাসন বিধি উপনিবেশিক, সামন্ততান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক ও ত্র“টিপূর্ণ। এই শাসন বিধিতে জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। এই কারণে ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্ব শাসনের দাবী উত্থাপন করা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্বাধীনতা যেন সকলের নিকট অর্থপূর্ণ হইতে পারে তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও দেশ ও জাতির পুনর্গঠনের মহান কর্মকান্ডে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করিয়া বাংলাদেশের উপযুক্ত নাগরিক হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল। তদুদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাীিখয়া নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্ব শাসনের আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের সকল প্রকারের আবেদন ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় ও ভূমির অধিকার সংরক্ষণের একমাত্র রক্ষাকবচ পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের স্বত্ত্বা চিরতরে লুপ্ত করিয়া দিয়া ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে। ফলতঃ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির স্বত্ত্ব সংরক্ষণের যতটুকু আইনগত অধিকার ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিতে ছিল তাহাও ক্ষুন্ন হইয়া যায়।

ব্রিটিশ শাসনামল হইতে আজ অবধি জুম্ম জনগণ সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিত, লঞ্চিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হইয়া আসিতেছে। ফলশ্র“তিতে ভিন্ন ভাষাভাষি দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির জাতীয় অস্তিত্ব আজ চির বিলুপ্তির পথে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি নীতি, ভৌগলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক ও মানসিক গঠন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রভৃতির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় জুম্ম জনগণও বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের জনগণের ন্যায় দেশমাতৃকার সেবা করিতে দৃঢ়-সংকল্প কিছু বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের ষড়যন্ত্রের ফলে ঐতিহাসিকভাবে আজ তাহারা সেই মহান দায়িত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। অথচ এই দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণ নীরবে সকল বঞ্চনা ও নিপীড়ন সহ্য করিয়াও অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধাবোধ করে নাই।

ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি জুম্ম জনগণের জাতীয়স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে নাই। অনুরূপ ‘‘ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ’’ দ্বারাও জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমি স্বত্ত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। কারণ এই পার্ব্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অগণতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, কম ক্ষমতাসম্পন্ন ও ত্র“টিপূর্ণ। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ব শাসন ব্যতিরেকে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমি স্বত্ত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব অর্থাৎ দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের সংহতি, সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস, প্রথা, ভাষা প্রভৃতি এবং ভূমি স্বত্ত্ব অর্থাৎ পাহাড়, বন ও ভূমির স্বত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য সর্বোপরি মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা অতি দ্রুতগতিতে অবসান করিবার লক্ষ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে জুম্ম জনগণের পক্ষে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি কর্তৃক ১৯৮৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের নিকট পেশকৃত আইন পরিষদসহ প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন সম্বলিত ৫ (পাঁচ) দফা দাবী সংশোধিত আকারে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করা গেল-

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া-

১) ক) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা।

খ) আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

গ) এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্য নির্বাহী কাউন্সিল থাকিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, উপআইন, আদেশ, নোটিশ প্রদান, জারী ও কার্যকর করিবার ক্ষমতায় অধিকারী হইবে।

ঙ) পরিষদের তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সাথে সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবার ক্ষমতা এই পরিষদের হাতে থাকিবে।

চ)আঞ্চলিক পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে-১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা; ২) জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ; ৩) পুলিশ, ৪) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৫) কৃষি, কৃষি ও উদ্যান উন্নয়ন; ৬) কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা; ৭) বন, বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৮) গণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা; ৯) আইন ও বিচার; ১০) পশু পালন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ; ১১) ভূমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্তু; ১৫) পর্যটন; ১৬) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ; ১৭) যোগাযোগ ও পরিবহণ; ১৮) ভূমি রাজস্ব, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর ধার্যকরণ; ১৯) পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ; ২০) হাট বাজার ও মেলা; ২১) সমবায়; ২২) সমাজ কল্যাণ; ২৩) অর্থ; ২৪) সংস্কৃতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান; ২৫) যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া; ২৬) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা; ২৭) মহাজনী কারবার ও ব্যবসা; ২৮) সরাইখানা, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদি; ২৯) মদ চোলাই, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ; ৩০) গোরস্থান ও শ্মশান; ৩১) দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনাগার; ৩২) জল সম্পদ ও সেচ ব্যবস্থা; ৩৩) জুম চাষ ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসন; ৩৪) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৩৫) কারাগার; ৩৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২। ক) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক-এই ভিন্ন ভাষাভাষি দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা;

খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি ‘‘ বিশেষ শাসন বিধি’’ অনুযায়ী শাসিত হইবে সংবিধানে এই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

গ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া যেন কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পার সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে সেই রকম আইন বিধি প্রণয়ন করা। তবে শর্ত থাকে যে, কর্তব্যরত সরকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না;

ঙ) ১) গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাইয়ের ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন যেন না করা হয়

২) সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা; আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাহাতে কোন আইন অথবা বিধি প্রণীত না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

চ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা। তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করা;

ছ) যুদ্ধ বা বহিঃ আক্রমণ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হইলেও আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

জ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় সেই রকম আইনবিধি প্রণয়ন করা। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে উক্ত পদে নিয়োগ করা।

২। ১) ক) রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলা বলবৎ রাখিয়া একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে ‘‘ জুমল্যান্ড’’ নামে পরিচিত করা।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের জন্য একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৪) পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসন সমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা।

৫) ক) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকাকে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

খ) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা।

গ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন ব্যক্তির দ্বারা বেদখলকৃত ও অন্য কোন উপায়ে বন্দোবস্তকৃত বা ক্রীত বা হস্তান্তরকৃত সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ত্ব বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমিও পাহাড় প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তি নিকট বা কোন সংস্থাকে যে সমস্ত জমি বা পাহাড় রাবার চাষ, বনায়ন অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ‘‘ লীজ’’ বা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত জমির লীজ ও বন্দোবস্ত বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমি ও পাহাড় পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

চ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত সকল এলাকা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

৩। ১) ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিতেছে সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

২) ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল নর নারী ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠূ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩) কাপ্তাই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ করা। বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্ভাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া।

৪) ক) সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (ই.উ.জ) ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

খ) বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতিত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনাবাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনানিবাস স্থাপন না করা।

৪। ১) ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতিতে যদি কোন বিচার নিস্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বিনা শর্তে সেইসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও উক্ত বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির কার্যকলাপে জড়িত করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতিতে কোন বিচার নিস্পন্ন হইয়া থাকে তাহা বিনা শর্তে সেই সব মামলা, অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

২) ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা।

খ) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা লাভের সুযোগ প্রদান করা।

গ) সরকারী চাকুরীতে জুম্ম জনগণের জন্য বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

৩)ক) সরকারী অনুদানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

খ) ভূমিহীন ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসনসহ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তজ্জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বহাল রাখা এবং উহা পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকুল পরিবেশ গড়িয়া তোলা একান্ত অপরিহার্য। তৎপরিপ্রেক্ষিতে-

১) সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে আটককৃত সকল জুম্ম নর-নারীকে বিনা শর্তে অনতিবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে বেসামরিকীকরণ করা।

৩) জুম্ম জনগণকে গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম, শান্তিগ্রাম, যুক্তগ্রাম ও আদর্শগ্রামের নামে গ্রুপিং করিবার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং এই গ্রামসমূহ অনতিবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

৪) বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হইতে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর ও বেদখল বন্ধ করা।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত বহিরাগতদেরকে পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অনতিবিলম্বে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

৬) সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (ইউজ) ক্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য সামরিক আধা-সামরিক বাহিনীর সেনানিবাস ও ক্যাম্প সমূহ পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

১। আঞ্চলিক পরিষদ গঠন-

(১) (ক) এই আঞ্চলিক পরিষদ ‘‘জুম্মল্যান্ড আঞ্চলিক পরিষদ’’ নামে অভিহিত হইবে।

(খ) পরিষদ অনধিক ৪৮ সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। তন্মধ্যে পরিষদের আসন নিম্নরূপ হইবে-

(১) কেবলমাত্র জুম্ম জনগণের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টি সাধারণ আসন থাকিবে।

(২) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ব্যতীত অন্যান্য সংখ্যালঘু জুম্ম জনগণের জন্য ৭ (সাত) টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) বাংগালীদের জন্য ৩ (তিনটি) আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

(৪) মহিলাদের জন্য ৩ (তিন)টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক আইনানুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(গ) মহিলা সদস্যগণ ব্যতিরেকে পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ একক নির্বাচনী এলাকা সমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(২) (ক) পরিষদের একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল থাকিবে। কার্য নির্বাহী কাউন্সিলে কতজন সদস্য থাকিবেন তাহা পরিষদের চেয়ারম্যানই স্থির করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের সকল সদস্যের এক তৃতীয়াংশের অধিক সদস্য কার্যনির্বাহী কাউন্সিলে থাকিবে না।

(খ) পরিষদের প্রধান চেয়ারম্যান নামে অভিহিত হইবেন। তিনি আইন প্রণয়ন ও কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করিবেন।

(৩) নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে যে দল বা যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিবেন সেই দল বা তাহারা কার্য নির্বাহী কাউন্সিল গঠন করিবেন।

(৪) পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে এই মেয়াদ কার্যকরী হইবে।

(৬) (ক) পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সংখ্যক নির্বাচনী এলাকায় এমনভাবে বিভক্ত করা যাহাতে নির্বাচনী এলাকার জনসংখ্যা অনুপাতের সামঞ্জস্যতা থাকে।

(খ) পরিষদের সংরক্ষিত আসন সমূহের নির্বাচনী এলাকা এমনভাবে বিভক্ত করিতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট জাতি সমূহের সংখ্যাধিক্য থাকে।

(৭) নির্বাচনের পর পরিষদের প্রথম বৈঠকে পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে পরিষদ একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপ-অধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন।

(৮) পরিষদের প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকিবেন।

২। পরিষদের সদস্যগণের যোগ্যতা অযোগ্যতা-

(১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী হইলে, তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এবং ২ (২) বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান।

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন।

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন।

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কমপক্ষে দুই বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া না থাকে।

(ঙ) তাহার কোন ব্যাংকে গৃহীত ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় তিনি অনাদায়ী থাকেন।

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

৩। চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ, নির্বাহী কাউন্সিল ও সাধারণ পরিষদ সদস্যগণের শপথ-

(১) চেয়ারম্যান তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথনামা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(২) অধ্যক্ষ ও উপ-অধ্যক্ষ তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথনামা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৩) কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ তাহাদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত ফরমে পরিষদ অধ্যক্ষ কর্তৃক শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথনামা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

৪। পদ মর্যাদা-

চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য ও পরিষদের সদস্যগণের পদ মর্যাদা নিম্নরূপ হইবে-

(১) চেয়ারম্যান- মন্ত্রী পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি

(২) অধ্যক্ষ- প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি

(৩) উপ-অধ্যক্ষ- প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি

(৪) কার্য নির্বাহী সদস্য- উপমন্ত্রী পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি

(৫) পরিষদের সদস্য- সচিব পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি

৫। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা-

চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ ও পরিষদের প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহারও তাহার পরিবারের যে কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

এখানে পরিবারের সদস্য বলিতে স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার সাথে বসবাসকারী ও তাহার উপর নির্ভরশীল ছেলেমেয়ে, পিতা-মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নি বুঝাইবে।

৬। চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ ও পরিষদ সদস্যের পদ শূন্য হওয়া-

(১) চেয়ারম্যান পদ শূন্য হইবে যদি-

(ক) তিনি সরকারী গেজেটে তাহার নাম প্রকাশিত তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে শপথ গ্রহণে ব্যর্থ হন। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করা যাইবে।

(খ) তিনি ২ (দুই) ধারার অধীনে তাহার পদে থাকিবার অযোগ্য হইয়া যান।

(গ) তিনি পদত্যাগ করেন।

(ঘ) তিনি পরিষদের সদস্য না থাকেন।

(ঙ) তিনি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারান।

(চ) পরিষদ ভাঙ্গিয়া যায়।

(ছ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) অধ্যক্ষ ও উপ-অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইবে যদি-

(ক) তিনি পরিষদ সদস্য না থাকেন।

(খ) পদ হইতে তাহার অপসারণ দাবী করিয়া মোট পরিষদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব পরিষদে গৃহীত হয়।

(গ) তিনি পদত্যাগ করেন।

(ঘ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(ঙ) উপ-অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে তিনি অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন,

(৩) কোন সদস্যের সদস্য পদ শূন্য হইবে যদি-

(ক) তিনি নির্ধারিত সময়ে মধ্যে শপথ গ্রহণ না করেন।

(খ) তিনি ২ (দুই) ধারার অধীনে তাহার পদে থাকিবার অযোগ্য হইয়া যান।

(গ) তিনি পদত্যাগ করেন।

(ঘ) তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

(ঙ) তিনি পরিষদের সদস্য না থাকেন।

(চ) পরিষদের অনুমতি না লইয়া একাদিক্রমে ৬০ (ষাট) দিন অনুপস্থিত থাকেন।

(৪) চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকিলে কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭। চেয়ারম্যান পদ অধ্যক্ষ পদ, উপ-অধ্যক্ষ পদ ও সদস্য পদ পূরণ করা-

(১) চেয়ারম্যান পদ শূণ্য হইলে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করিবেন। তাহা সম্ভব না হইলে পরিষদ ভাংগিয়া যাইবে।

(২) (ক) অধ্যক্ষের পদ শূণ্য হইলে বা কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উপ-অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হইবেন।

(খ) উপ-অধ্যক্ষ পদ শূণ্য হইলে বা কোন কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে পরিষদের সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে উপ-অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করিবেন।

(৩) কোন সদস্য পদ শূণ্য হইলে তাহা পূরণের জন্য সদস্যপদ শূণ্য হইবার দিন হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আইন ও বিধি মোতাবেক উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূণ্য পদ পূরণ করা যাইবে।

৮। পরিষদের সাধারণ নির্বাচন-

(১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) (ক) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার পরিষদ সদস্য হইবেন না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে তিনি কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক তাহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরিত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন সেই সকল এলাকার আসন শূণ্য হইবে।

(গ) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার আগে পরিষদ ভাংগিয়া গেলে উক্ত দিন হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পুনরায় পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(ঘ) (১) জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত, ভোটার তালিকার সে অংশ পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ও উপ-নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে।

(২) পরিষদের সাধারণ ও উপ-নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্বাচন কমিশন পরিষদের পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করিবেন।

(৩) পরিষদ ভাংগিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কারণে পরিষদের কোন সদস্য পদ শূণ্য হইলে পদটি শূণ্য হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত শূণ্যপদ পূরণ করিবার জন্য উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৯। নির্বাচন পরিচালনা-

(১) সংবিধান অনুযায়ী গঠিন নির্বাচন কমিশন এই আইন ও বিধি অনুযায়ী পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ও উপ-নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

(২) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হইবে এবং আপাততঃ বলবৎ নির্বাচন কমিশনের বিধান অনুসারে তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারিত হইবে।

(৩) পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশন সহকারী গেজেট প্রকাশ করিবেন।

১০। পরিষদের কার্যপ্রনালী বিধি ও কোরাম-

(১) পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা পরিষদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন।

(৩) পরিষদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ১২ (বার) এর কম বলিয়া যদি সভাপতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহা হইলে তিনি অন্যূন ১২ (বার) সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন।

১১। কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের ক্ষমতা-

(১) সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের থাকিবে।

(২) পরিষদের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা আইন, বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সদস্যের মাধ্যমে তাহা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) কার্যনির্বাহী কাউন্সিল যৌথভাবে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে।

১২। পরিষদের সভা ও কার্যাবলী নিষ্পন্ন-

(১) (ক) প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৩ (তিন) বার পরিষদের অধিবেশন বসিবে।

(খ) পরিষদের অধ্যক্ষ ও তাহার অনুপস্থিতিতে উপ-অধ্যক্ষ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও পরিচালনা করিবেন।

(গ) পরিষদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ১২০ দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না।

(২) পরিষদের কার্যাবলী বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।

১৩। কমিটি গঠন-

(১) পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও উহার দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কমিটিতে উহার সংশ্লিষ্ট যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

১৪। পরিষদ ভাংগিয়া যাওয়া-

(১) নির্বাচনের ফল ঘোষিত হইবার প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত হইলে পরিষদ ভাংগিয়া যাইবে।

(২) পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদসস্যের সমর্থন হারাইলে পরিষদের চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিবেন কিংবা পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর নিকট পরামর্শ প্রদান করিবেন। সেক্ষেত্রে অন্য কোন পরিষদ সদস্য পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে মন্ত্রী সন্তুষ্ট হইলে পরিষদ ভাংগিয়া দিবেন।

(৩) পরিষদের চেয়ারম্যানের উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ স্বীয় পদে বহাল থাকিতে পারিবেন।

১৫। চুক্তি ও দলিল-

(১) কার্যনির্বাহী কাউন্সিল কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি লিখিত হইতে হইবে এবং পরিরষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে।

(২) কার্য নির্বাহী কাউন্সিলের কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য চেয়ারম্যান কিংবা কোন সদস্য কিংবা কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না।

(৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কাউন্সিল কাজ করিবে।

১৬। নির্মাণ কাজ-

পরিষদ প্রবিধান দ্বারা সম্পাদিতব্য সকল প্রকারের নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা ও আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবসহ উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ও কি শর্তে অনুমোদিত হইবে প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রণয়ন করিবার বিধান করিবে।

১৭। নথি পত্র-

পরিষদ উহার কার্যাবলীর নথিপত্র ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন, প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে।

১৮। পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ-

(১) পরিষদের প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য পরিষদ মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদ সৃষ্টি করিবেন।

(২) (ক) পরিষদে সচিব সমতুল্য পদের একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন। তিনি অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ও জুম্ম জাতীয় হইবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পরিষদ তাহার নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(খ)(১) পরিষদ বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন।

(২) যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়কক মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সরকার হইতে প্রেষণে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা পরিষদ নিয়োগ করিবেন।

(গ) পরিষদ নিয়ম বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিবেন।

(৩) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা উহার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি যেমন- যোগ্যতা, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, শাস্তি, শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল, বদলী, তদন্ত পদ্ধতি, বরখাস্ত, অপসারণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে।

১৯। পরিষদের তহবিলঃ

(১) ‘‘ আঞ্চলিক পরিষদ তহবিল’’ নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) পরিষদের তহবিলের নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে-

(ক) পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ।

(খ) সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান ও মজুরী।

(গ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস, শুল্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ।

(ঘ) পরিষদের উপর ন্যাস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা।

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা।

(চ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(ছ) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে প্রাপ্ত রয়্যালটি।

(জ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ।

(৩) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারী কিংবা সরকারী ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে হইবে।

(৪) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলের একটি অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথক তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

(৬) পরিষদের তহবিলের অর্থ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন ও কর্তব্য পালনে ব্যয়, পরিষদের তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয় ইত্যাতি খাতে ব্যয় করা যাইবে।

২০। ভবিষ্য তহবিল-

(১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী বদন্যা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং কর্মচারীদেরকে গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

২১। পরিষদের তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ ও পরীক্ষা-

(১) পরিষদের তহবিলের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করা যাইবে।

(২) পরিষদের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

২২। পরিষদের সম্পত্তি-

(১) পরিষদের মালিকানাধীন যাবতীয় সম্পত্তি বা উহার উপর ন্যস্ত সম্পত্তি প্রবিধান দ্বারা ব্যবস্থাপনা, হস্তান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে।

(২) দান, বন্ধক, বিক্রয়, ইজারা বা বিনিয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

২৩। উন্নয়ন পরিকল্পনা-

পরিষদ উহার এখতিয়ারভূক্ত যে কোন বিষয়ে পরিষদের তহবিলের সংগতি অনুযায়ী ও সম্ভাব্য আয় বুঝিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত করিতে পারিবে।

২৪। বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন-

(১) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উহার তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সংগতি রাখিয়া উক্ত বৎসরের বাজেট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে।

(২) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথমবার যে অর্থ দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ বৎসরটি অবশিষ্ট সময়ের জন্য পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত হইবে।

২৫। পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর-

(১) কোন প্রকারের আয় কর আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) পরিষদ কর্তৃক বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল, ফিস, শুষ্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের সকল প্রকারের কর, রেইট, টোল, ফিস, শুষ্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য নির্ধাারিত ব্যক্তি কর্তৃক ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে।

(৪) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল, ফিস, শুষ্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে।

(৫) পরিষদ কর্তৃক ধার্য্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল, ফিস, শুষ্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য্য ও নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

২৬। পরিষদ কর্তৃক বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ উহার তালিকাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ বিধি, প্রবিধান, উপ-বিধি, উপ-আইন, নিয়ম ও আদেশ ইত্যাদি প্রণয়ন, জারী ও কার্যকর করিবার ক্ষমতার অধিকার থাকিবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বিধি, প্রবিধান, উপ-বিধি, উপ-আইন, নিয়ম আদেশ ইত্যাদি সরকারি গেজেট বিনাবিলম্বে প্রকাশিত হইবে এবং এইরূপে প্রকাশিত হইলে উহারা কার্যকারী হইবে।

২৭। পুলিশ-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ গঠন করা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশের ইনসপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য পরিষদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের চাকুরীর শর্তাবলী, তাহাদের প্রশিক্ষণ, সাজ-সজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাহাদের পরিচালনা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

২৮। ভূমি হস্তান্তরের বাধা নিষেধ-

(১) পরিষদের এলাকাধীন পাহাড় ও সকল প্রকারের জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট পাহাড় ও কোন প্রকারের জমি দান, হস্তান্তর, বিক্রি বা বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।

(৩) পরিষদের এলাকাধীন কোন পাহাড়, বনাঞ্চল ও কোন প্রকারের জমি পরিষদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত বা অধিগ্রহণ করা যাইবে না।

২৯। বিচার ও বিরোধ বিষ্পত্তি সংক্রান্ত-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংগালী ব্যতিরেকে ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে একটি বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। তদুদ্দেশ্যে-

(ক) গ্রাম আদালত

(খ) ইউনিয়ন আদালত

(গ) জেলা আদালত

(ঘ) পরিষদীয় আদালত

স্থাপন করা এবং এই সব আদালতের জন্য পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন ও কার্যবিধি প্রণয়ন করা।

(২) জুম্ম জনগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদি জুম্ম জাতীয় ক্ষেত্রে কোন মামলা মোকদ্দমা উদ্ভব হইলে উক্ত মামলা মোদ্দমাসহ অন্যান্য সকল দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমা পরিষদের আওতাধীন আদালতে বিচার নিষ্পন্ন হইবে।

(৩) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়ের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন আদালতে, ইউনিয়ন আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়ের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে এবং জেলা আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়ের বিরুদ্ধে পরিষদীয় আদালতে আপীল করা যাইবে।

(৪) পরিষদীয় আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যাইবে এবং হাইকোর্টের রায় চূড়ান্ত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে যদি সংশ্লিষ্ট বিরোধ বা মামলা জুম্ম জাতীয় বিষয়ক হইয়া থাকে তাহা হইলে আপীল নিষ্পত্তির পূর্বেই হইকোর্ট সংশ্লিষ্ট জাতি হইতে অন্যূন তিনজন বিজ্ঞ বক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

(৫) ২৯(২) তে বর্ণিত ভিত্তিতে জুম্ম নহে এমন কোন ব্যক্তির সাথে কোন বিরোধ বা মামলা দেখা দিলে সেই বিরোধ বা মামলা পরিষদ আওতাধীন আদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বিরোধ বা মামলা পরিষদের আওতাধীন কোন আদালতে নিষ্পত্তি করা হইবে তাহা পরিষদ নির্ধারণ করিবেন।

(৬) রাষ্ট্রে বলবৎ আইন ও দন্ডবিধি অনুসারে সকল প্রকারের ফৌজদারী মামলা ও মোকদ্দমা রাষ্ট্রে বিদ্যমান আদালতসমূহ কর্তৃক বিচার নিষ্পন্ন হইবে।

(৭) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিরোধ বা মামলা নিষ্পত্তির জন্য-

(ক) বিচার পদ্ধতি

(খ) নিয়ম বিধি

(গ) বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস নির্ধারণ করিবে।

৩০। পরিষদের কার্যাবলী-

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা

(২) জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

(৩) (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ বাহিনী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

(খ) পুলিশের ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য পরিষদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়োজিত হইবেন। পরিষদ তাহাদের পদোন্নতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নিয়োজিত হইবেন। পরিষদ তাহাদের বদলী, পদোন্নতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করিবেন।

(গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের চাকুরীর শর্তাবলী, প্রশিক্ষণ, সাজ-সজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পরিচালনা বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর অনুরূপ হইবে।

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) ভূমি-

(ক) ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও বন্দোবস্ত এবং দলিল পত্র রেজিষ্ট্রেশন।

(খ) পরিষদের আওতাধীন পাহাড় ও সকল শ্রেণীর ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয়, বন্দোবস্ত ও যে কোন প্রকারের হস্তান্তর বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।

(গ) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

(৫) শিক্ষা-

(ক) কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা।

(খ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকরণ।

(গ) ছাত্র বৃত্তি, ছাত্রাবাস, বিদ্যালয় স্থাপন, বয়স্ক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সাধারণ পাঠাগার।

(৬) কৃষি, কৃষি ও উদ্যান উন্নয়ন।

(৭) (ক) বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

(খ) সংরক্ষিত (জবংবৎাবফ) বনসহ অন্যান্য সকল শ্রেণীর বন সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।

(৮) গণস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(৯) পশু পালন ও উন্নয়ন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

(১০) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১১) (ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(খ) স্থানীয় শিল্পের জন্য শ্রমিকের প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১২) (ক) ব্যবসা বাণিজ্য।

(খ) বাজার দর নিয়ন্ত্রণ।

(গ) স্থানীয় শিল্প সমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাতকরণ।

(ঘ) স্থানীয় ভিত্তিক বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(১৩) রাস্তাঘাট, খেয়াঘাট, পুল ও অন্যান্য যাতায়াত ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

(১৪) যোগাযোগ ও পরিবহণ।

(১৫) পর্যটন।

(১৬) সমবায় উন্নয়ন ও জনপ্রিয়করণ।

(১৭) হাট-বাজার ও মেলা স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১৮) সংস্কৃতি-

(ক) সাধারণ ও জুম্ম সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ড সংগঠন।

(খ) জুম্ম জনগণের ভাষা, সাহিত্য, অভ্যাস ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন।

(গ) যাত্রা, প্রমোদানুষ্ঠান, প্রদর্শনী, জাতীয় দিবস ও অন্যান্য উৎসব উদযাপন, তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও সংরক্ষণ, লাইব্রেরী স্থাপন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা কৃষি, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য প্রচার, যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন, শরীর চর্চাসহ সংস্কৃতিমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) উদ্যান ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১৯) পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ।

(২০) (ক) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা।

(খ) জন্ম -মৃত্যু পরিসংখ্যাণ সংরক্ষণ।

(২১) গোরস্থান ও শ্মশান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(২২) আইন ও বিচার-

(ক) পরিষদ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

(খ) দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমা পরিষদের আওতাধীন আদালত কর্তৃক বিচার নিস্পন্ন করা হইবে।

(গ) (ফৌজদারী মামলা মোকদ্দমা রাষ্ট্রে বিদ্যমান আদালতসমূহ কর্তৃক নিস্পন্ন করা হইবে।

(২৩) কর সংক্রান্ত-

(ক) ভূমি রাজস্ব ধার্য ও আদায়করণ।

(খ) স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন ও প্রস্তুতজাত নিম্নোক্ত দ্রব্যদির উপর আবগারী শুল্ক ধার্য ও আদায়করণ-

(১) ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত মদ্য।

(২) আফিং, গাঁজা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য।

(গ) নিম্নোক্ত ক্ষেত্র হইতে পরিষদ কর্তৃক কর, টোল, ফিস, শুল্ক, রয়্যালটি আরোপ ও আদায়করণ।

(১) ভূমি ও দালান কোঠা;

(২) কোন বাজারে বিক্রয়ার্থে প্রবেশের জন্য ভোগ ও ব্যবহারের জন্য দ্রব্যাদির উপর;

(৩) পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর;

(৪) যানবাহনের উপর;