“হমলে দেজচান জুড়েব’ এবাক তারা ফিরি

হমলে বিজু খেবঙ বেক্কুনে মিলিজুলি!”

(কবে এই দেশ শান্ত হবে, কবে ফিরবে তারা

কবেইবা সবেমিলে একসাথে, বিঝু তে মিলবো মোরা!)

বিখ্যাত একটি চাকমা গানের কলি এটি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহ চলাকালে তিন পার্বত্য জেলা থেকে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু ভারতে শরণার্থী হিসেবে গিয়েছিল। এদিকে স্বদেশে থেকে যাওয়া তাদের আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতি ভাইরা তাদের পুনঃপ্রত্যাবর্তন কামনা করছে এ আক্ষেপ নিয়ে যে কতদিন একসঙ্গে বিঝু খাওয়া হয় না। এটাই গানটির কলি দুটোর ভাবার্থ। এ থেকেই আমরা আঁচ পাই পার্বত্য জনজীবনে বিঝুর তাৎপর্য।

চৈত্র প্রায় শেষ হয়ে এলো। পাহাড়ী জনপদে এখন জুমচাষের জন্য জুম পোড়ানোর মৌসুম শুরু হয়েছে। বছরের এই সময়টায় পাহাড়জুড়ে হরেক পাখির কলতান, দখিনা সমীরণের সাথে বহমান নানা বর্ণিল ফুলের বাহারি সৌরভী এবং আসন্ন উৎসবের আমেজে নানা আয়োজনের সমাহার নিয়ে পাহাড়ে ফিরে আসে ঐতিহ্যবাহী বৈষুক, সাংগ্রাই, বিঝু, বিহু, বিষু-র আগমনী বার্তা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে এখন বৈষুক, সাংগ্রাই, বিঝু, বিহু, বিষু, সাংক্রান- এর উৎসব উৎসব আমেজ থাকার কথা থাকলেও চলমান বৈশ্বিক করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে এবছর পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন।

তথাপিও পার্বত্য অঞ্চলের বহুশতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসবের ক্ষণ চলে আসলেই পার্বত্য জনপদে ব্যাপকতর প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এবং পুরাতন বছরের সকল অপ্রাপ্তিকে ধুয়ে-মুছে নতুন দিনের শুভসূচনার আকাঙ্খায় পাহাড়ের ঘরে ঘরে চলে ব্যাপক প্রস্তুতি। গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় নানান আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব বৈষুক-সাংগ্রাই-বিঝু-বিহু-বিষু-সাংক্রান।

ত্রিপুরারা এই উৎসবকে বলেন বৈষু বা বৈষুক, মারমারা বলেন সাংগ্রাই, চাকমারা বিঝু, অহমিয়ারা বিহু, তঞ্চঙ্গারা বিষু এবং খুমী, খিয়াং, ম্রো- রা অভিহিত করে সাংক্রান নামে। বৈষুক-সাংগ্রাই-বিঝু এর আদ্যাক্ষর নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে “বৈ-সা-বি” হিসেবেও বেশ পরিচিতি পেয়েছে এই উৎসব। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পাহাড় যেন আক্ষরিক অর্থেই নতুনরুপে সেজে ওঠে। তাই এই উৎসব কেবল আর উৎসব হয়েই থাকে না, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সকলক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী এই সামাজিক উৎসব একইসাথে সাক্ষ্য দিয়ে যায় পাহাড়ী জনপদের যুগান্তরের স্বকীয় সমাজ-সাংস্কৃতিক চেতনার অবিরাম বহমানতাও।

ঠিক কোন সময় থেকে এই বিঝু উৎসবের চল শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে চাকমা সমাজে এই বিঝু উৎসব শতাব্দী প্রাচীন বলে ধরে নেওয়া যায়। চাকমাদের অন্যতম একটি প্রাচীন সাহিত্য উপাদান হচ্ছে “রাধামন ধনপুদি পালা”। চাকমাদের বিখ্যাত ব্যালাড সাহিত্য “রাধামন-ধনপুদি” পালাতে উল্লেখ আছে-

“পেক্কু ডগরের চিং চিং চিং

বজরর মাধান ওক্কো দিন

এচ্চে অলঅ বিঝু দিন।”

(পাখি সুর তুলে চিং চিং চিং

বছরের শেষে একটি দিন

আজকে তবে বিজুদিন।)

চাকমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-লোকগানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিঝু। বিঝুগীদ বা বিঝুগান এবং বিঝুনৃত্যর চলও রয়েছে। অন্যদিকে ত্রিপুরা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যাসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বৈষুক, সাংগ্রাই, বিষু- কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সমাজ-সাংস্কৃতিক নানান প্রথা, রীতিনীতি ও উৎসব আয়োজন।

চাকমা সমাজে চৈত্রের শেষ দুই দিন এবং বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন এই তিনদিনব্যাপী বিঝু উৎসব পালিত হয়ে থাকে। উৎসবের ১ম দিন ফুলবিঝু। এদিনে পাড়া, গ্রাম বা এলাকায় এলাকায় শিশু-কিশোর এবং তরুণরা বাড়ির চারপাশের আঙিনা নানান ফুলদিয়ে সাজিয়ে তুলে। গেরস্তরা ঘর পরিষ্কার করে। প্রাতঃসকালে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা পাহাড়ি ছড়া, গাঙ বা নদীতে ফুল দিয়ে পুজো দেয়। ইদানিংকালে অনেকে এটাকে “ফুল ভাসানো উৎসব” হিসেবে অভিহিত করে থাকলেও মূলত “ফুল ভাসানো উৎসব” বলে পৃথক কোন উৎসব নেই।

প্রকৃতপক্ষে কুয়ো, ছড়া, গাঙ বা নদী হচ্ছে খাবার এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য পানির উৎস। সেকারণে এসমস্ত পবিত্র স্থানকে ফুল দিয়ে এবং মোমবাতি জালিয়ে বছরের এই বিশেষ দিনে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং নানান মনোবাসনা পুরণ হওয়ার নিমিত্তে ছড়া, গাঙ বা নদীর কাছ থেকে বিশেষ প্রার্থনাও করা হয়। ছড়া, গাঙ বা নদী যদি কিছুটা স্রোতস্বীনি হয় সেক্ষেত্রে হয়তো কখনো কখনো পাড়ে/পাতায়/পাথরের উপর পুজো দেওয়া বুনোফুল ভেসে চলে যায়। তবে এটা কোনভাবেই ফুলভাসানো নয়।

সাধারণত কলাপাতা এবং একধরণের গুল্মজাতীয় বৃক্ষের পাতা “ভুরপাদা” প্রভৃতির উপর “ভাতঝড়া ফুল”, “তুরিং ফুল”, “রেবেক ফুল”, “কুরুক ফুল”, “মা লক্ষী মা ফুল” প্রভৃতি বুনোফুল সমাহারে মূলত পানির উৎস হিসেবে এবং নির্মল প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে ছড়া,গাঙ বা নদীতে ফুল-বাতি দিয়ে পুজো তর্পণ করা হয়। এইদিনটা তাই ফুলবিঝু। পুজো-প্রার্থনা শেষে অনেকেই গাঙ/ছড়া/নদীর পানিতে স্নান সেরে নেয়। কেউ কেউ কিছুটা গভীর পানিতে ডুব দিতে পছন্দ করে। এসময় তারা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানি পান করে যেটাকে “বিঝুগুলো” বলা হয়।

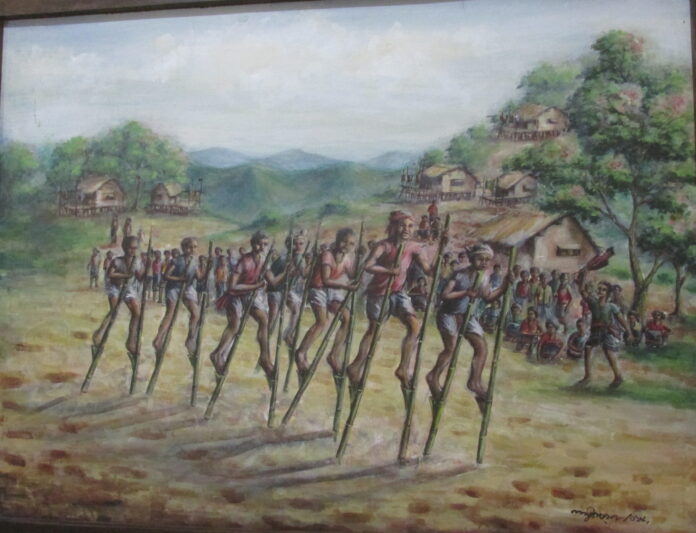

ফুলবিজুর দিনে কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীরা দলবেধে ছড়া/গাঙ/নদী থেকে কলসিতে করে পানি সংগ্রহ করে, বৌদ্ধমন্দির বা প্যাগোডায় যেয়ে মহাকারুণিক বুদ্ধের প্রতিমূর্তি গুলো ধৌত করে পূণ্য সঞ্চয় করে এবং গ্রামের বয়োজৈষ্ঠজনদের স্নান করিয়ে দেয়, সালাম প্রদান করে এবং সুখী জীবনের জন্য আশীর্বাদ কামনা করে। কোথাও কোথাও বসে ঐতিহ্যবাহী “উভোগীদ” এবং “গেংখুলী গীদ” এর আসর। কোথাও কোথাও চলে নানান সনাতনী খেলাধূলার প্রতিযোগিতা, যেমন- “ঘিলেখারা” “নাদেংখারা” “গুদুখারা” “বলিখারা” প্রভৃতি।

চৈত্রের একেবারে শেষদিনটা মূলবিঝু। এদিনেই মূল উৎসব। এদিনে সর্বত্র যেন বয়ে বেড়ায় সীমাহীন আনন্দধারা। ক্ষণে ক্ষণে চারিদিক থেকে শোনা যায় বিশেষ প্রফুল্লধ্বনি “রেঙ”। এক ঘর থেকে অন্য ঘরের অথবা এক এলাকা থেকে হয়তো শোনা যায় অন্য এলাকার “রেঙ”। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মেতে ওঠে অনাবিল আনন্দে। চারিদিকে প্রফুল্লতার আমেজে বয়ে যায় সমুজ্জ্বল সুবাতাস।

সমস্ত দিনব্যাপী ঘরে ঘরে নানান পিঠা, পানীয়, খানা-পিনার আয়োজন চলে। বন-পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা নানান বনজ সবজি দিয়ে রান্না করা হয় “পাজন” নামের বিশেষ তরকারি। এইদিনে সবার জন্যই কমপক্ষে সাতটি ঘরের “পাজন” খাওয়ার বিশেষ প্রথা একটি চলমান। বিশ্বাস, এতে করে শরীরে কোন রোগ-ব্যাধি সহজে বাসা বাধতে পারে না। “পাজন” ছাড়াও প্রতিটি ঘরে ঘরে পরিবেশন করা হয় নানান পিঠা, যেমন- বিন্নি চাউল দিয়ে বানানো “বড়া পিদে”, “বিনিহোগা”, কলাপাতা দিয়ে বানানো “কলাপিদে” কিংবা আতপ চাউলের গুড়া, তালের রস এবং গূড় দিয়ে বানানো “সান্ন্যেপিদে”। এছাড়াও বয়োজৈষ্ঠজন বা অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয় বিশেষ পানীয়, “দোচুয়ানি” “কানজি” এবং “জগরা” দিয়ে।

এরপরের দিন অর্থাৎ বাংলা পঞ্জিকার প্রথম দিনটাকে বলা হয় “গোজ্যেপোজ্যে দিন”। এদিনে অনেকে ঘরে বসে বিশ্রাম নেয়। পুরনো দিনের সকল অপ্রাপ্তি কাটিয়ে উঠে নববর্ষে সবকিছু নতুন করে সাজিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়। স্বচ্ছল গেরস্তরা ঘরে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আহারাদি পূজা দেয়। অনেকে সনাতনী প্রথার মত ঘরের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি কামনায় ধান বা চাউল রাখার জন্য যে মাটির কলসি/পাত্র বা বাঁশের “বারেঙ” থাকে সেখানে গরম ভাত এবং সিদ্ধ ডিম দিয়ে “মা লক্ষী” – র উদ্দেশ্যে পুজো দেয়। বিকেলে ঘরের চারিদিকে মোমবাতি জালানো হয় এবংকি লাকড়ি রাখার ঘর, গৃহপালিত পশু-পাখির ঘরেও মোমবাতি জালানো হয় যেন নববর্ষে গেরস্তের সবকিছুই সর্বদা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত থাকে। এভাবে চাকমারা তাদের অন্যতম সামজিক উৎসব যথাযোগ্যরুপে পালন করে থাকে। কখনো কখনো এই উৎসবের ব্যাপ্তি অনানুষ্ঠানিকরুপে সপ্তাহব্যাপী পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

ত্রিপুরাদের বৈষু বা বৈষুক উৎসবও চাকমাদের বিঝু উৎসবের মতোন তিনদিনব্যাপী। হারি বৈষুক, বিষুমা এবং বিষিকাতাল। কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে মৌলিক চরিত্রগত মিল দেখা যায়। জুমপাহাড়ের ভাঁজে আবহমানকালের শতবর্ষী ত্রিপুরা পল্লী থেকে হয়তো ভেসে আসে-

বৈষুক, বৈষুক, বৈষুক

নংসে ইমুক সুখ

হারি বৈষু, বিষুমা, বিষিকাতাল

জনম, জনম নুঙ বাইদিদুক।

(বৈষুক তুমি সুন্দর মনোহর

ঘারি বৈষুক, বিষুমা, বিষিকাতাল জনমভরে ফিরে এসো আমাদের মাঝে)

সাংগ্রাই হচ্ছে মারমাদের বর্ষবরণ উৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে মারমারা পুরাতন বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। বর্মী পঞ্জিকা অনুসারে বছরের শেষ তিন দিন এবং নতুন বছরের প্রথমদিনকে কেন্দ্র করে ৪ দিনব্যাপী মারমাদের সাংগ্রাই উৎসবের অন্যতম একটি আনন্দমুখর আয়োজন “জল উৎসব”। পুরাতনকে পবিত্র জল দিয়ে ধুয়ে-মুছে ফেলা এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোই এর উদ্দেশ্য। সাংগ্রাইকে কেন্দ্র করে মারমাদের “জল উৎসব” এখন দেশ-বিদেশে বেশ পরিচিত।

ছবি: লেখক

সময়ের বিবর্তনে বিঝু উৎসব উদযাপনেও নানা পরিবর্তন এসেছে। আগেকার দিনের অনেক প্রচলিত প্রথা এখন তেমন আর দেখা যায় না। আবার বর্তমান সময়ে এসে আয়োজনের পরিধিতে নতুন করে যুক্ত হয়েছে বহুমাত্রিক ভিন্নতা। যাই হোক, বৈষু-সাংগ্রাই-বিঝ-বিহু-বিষু-সাংক্রান মানেই- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, অহমিয়া, খেয়াং, খুমী, ম্রো প্রভৃতি জাতিসমূহের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চৈতন্যবোধে যেন সর্বদাই নতুন দিনের ডাক।

এসময় রাস্তায় রাস্তায়, দেওয়ালে দেওয়ালে স্থানীয় শিশু-কিশোর-যুবকরা নিজনিজ ভাষায় লিখতে থাকে “বিঝু মানে উৎসব, বিঝু মানে আনন্দ, বিঝু মানে চেতনা।” কিশোরী-যুবতী কিংবা রমণীরা নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কার, পোশাকের উজ্জ্বল স্বাতন্ত্রে নিজেদের সাজাতে ভালোবাসেন। বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনসমূহ প্রকাশ করে সাহিত্য প্রকাশনা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো আয়োজন করে নানা বর্ণিল অনুষ্টান।

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাদের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীদের বর্ষবরণ আয়োজনগুলোর মধ্যেও অনেক মৌলিক চরিত্রগত মিল দেখা যায়। এপ্রসঙ্গে বছরখানেক আগে চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত “বিঝু, সাংগ্রাই, সংক্রান ও বিষুব সংক্রান্তি: দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উৎসবের মিলের সন্ধানে” শীর্ষক এক লেখাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন “আমরা একই বা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত বাংলা, উড়িয়া, বর্মি, থাই এবং নেপালি পঞ্জিকা পেয়ে থাকি।” তিনি আরো লিখেছেন,- “পৃথিবীর মানচিত্রে বিঝু প্রতিপালনকারী এলাকা খুঁজতে গেলে পূর্বে পাওয়া যায় কমবোডিয়া (এবং এমনকি ভিয়েতনাম ও চীনের ইয়ুনান প্রদেশ) এবং পশ্চিমে ভারতের উড়িষ্যা রাজ্য। আর অক্ষাংশের দিক থেকে দেখলে উত্তরে পাওয়া যায় ভারতের অরুনাচল প্রদেশ এবং দক্ষিণে মালয়েশিয়ার সীমান্তের নিকটবর্তী থাইল্যান্ড ও বর্মা (মায়ানমার) এর উপদ্বীপ অঞ্চল। যেই জাতিসমূহ এর ভিন্ন আঙ্গীকে বিঝুকে প্রতিপালন করে, তাঁদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ধর্ম বা আধ্যাত্তিক বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ঠ্য। তবে তাঁদেরকে একসাথে ধরে রেখেছে সেই লগ্ন, যখন সূর্য মেষ রাশির আঙ্গিনায় প্রবেশ করে।”

তাই আমরা বলতে পারি, বিষুব সংক্রান্তি বা বিষুবীয় সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার বহু জাতিসমূহ বহুকাল থেকে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকা অনুযায়ী বর্ষবরণ উৎসব করে থাকে এই সময়টাই। আর বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও শতাব্দীকাল ধরে প্রতিপালিত হয়ে আসছে বৈষুক-সাংগ্রাই-বিঝু-বিষু। সবাইকে বিঝুর প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

“দিন গেল, মাজ গেল, মাজর পর বজর গেল

ঘুরি ফিরি-ঘুরি ফিরি, আরও এ বজরর পরানরওওওওর বিঝু এল!”

– (রণজিৎ দেওয়ান)

***লেখাটি ২০২১ সালের ১৪ই এপ্রিল দৈনিক বণিক বার্তায় প্রকাশ করেছিল। “বিঝু উৎসবের সাতকাহন” শিরোনাম দিয়ে লেখাটিতে বণিক বার্তা কিছু ছোটখাট সম্পাদনা করেছিল। পাঠকদের জন্য এখানে আমি আমার মূল লেখাটিই তুলে রাখছি।